书法创作:工艺制品&艺术作品

□ 王宏伟

[摘要]艺术创作与工艺品制作虽都是通过物质材料来完成作品的呈现并进行审美表达,但二者之间在本质上却是天壤之别。从事书法创作的艺术工作者,势必会在前行的道路上遇到种种关于艺术的问题,但就书法作品的具体创作而言,作者需要做到的应当是将自我观照的价值从工艺制作的束缚中解放出来,将自觉的“我”植入书写技艺和作品创作中,书法家要通过对“客观世界”已知状态的把握,来表现对自身情感和精神世界的认识。

[关键词]书法;工艺制作;艺术创作;创造性

笔者曾在《艺术语言与书法创作——兼谈当前书法展览的“模仿”现象》[1]讨论书法创作的相关问题。再次明确,书法创作的结果,并不是为了给观者带来一个仅仅可供进行技术分析的,由各种字体组合而成的图像,而是让书法家心中审美意象和情感的形象,通过笔墨关系得到充分的显现。回答书法的有关问题,从艺术创作的本质上去思考显然是有效和合理的途径。近来通过各种途径观展,种种疑问和愤懑充斥网络,就书法创作的有关问题,当有必要再次讨论。

从目前各类展览和网络上获得的信息,就书法创作而言,一个突出的问题就是作为书法艺术家,需要区分工艺品制作和艺术创作的本质差异。

艺术创作与工艺品制作虽都是通过物质材料来完成作品的呈现并进行审美表达,但二者之间在本质上却是天壤之别。工艺品的制作只是重复以往的形式,利用现成的图式或样板进行某一类“用品”的制作,其实质是为材料赋形,通过技术和工艺为某种材质赋予美术造型和视觉形象。工艺品具有审美性,但其实质上是在一种很少讲究变化和观念表达的重复性技术运用中,避开对“创造性”这一艺术核心问题的探索和思考,其结果是一再地重复制造某种在功能和形制上相同的物品。我们在生活中不乏常见到各类具有实用价值的、各类材质的工艺品,除却制作的品相外,它们往往几件、几十件摆在一起没有任何造型和技术上的区别。

而艺术创作则不然。艺术创作需要以类似工艺制作的手段直接回应具有超功利的、审美意义的、创造性问题的思考。这在造型艺术领域应当是一般原理意义的结论,绘画、雕塑以及其他类型的艺术作品无不遵循这一原理。就书法而言,在真正的创作中,书法家一方面要从自己多年积累的书写技艺中提取出适应当下书写内容所需要的技术支撑,即用某种字体、书体的书写技法完成创作过程,这在操作上是一个类似工艺品制作的技术重复的过程;但更为重要的一方面是,在完成书写动作的同时,书法家需要调动自己的审美经验和情感表达,在每一笔完成的前后发挥自己对平面空间造像的想象力和表达力,让“工艺性”“技术性”的书写过程与艺术想象、情感表达相化合,最终形成能够展现书法家生命精神和审美理想的感性形象(当然,这个形象是由汉字构成的),借此解决精神寄托的问题,所谓“达其情性,形其哀乐”。

可以说,工艺制作与艺术创作,手段相似而要旨相殊,技艺相类而目的相左,二者同工却异相。

以此关照当下的书法创作,似乎相当多的“作品”可划归于工艺制作一类,太多的书法创作停留于对前代作品的工艺性模仿中,在历代书法史的遗存中总能找到在形貌上与之相对应的先验遗存,而难有自己对书法独到的理解和性灵上的表达。当然,这并非一概而论,当代书法创作也不乏既根植于书法传统和审美规律,又体现属于当代艺术家对书法和艺术追求与认知的艺术作品。

书法的学习和成熟,与其他艺术门类一个显著的区别在于,书法是通过汉字书写来完成艺术表达和追求的。既然是进行汉字的书写,那么在接受过基础文字教育的人的眼中,几乎都有一个汉字审美的标尺,大概是通常人们所说的端正、美观、自然等,从汉字的书写升华出有品格的艺术创作,这一艺术生发的过程,事实上在相当多数的“书法圈”外人的认知中是难以真正理解的。然而书法艺术之所以成立,并在数千年的历史中不断涌现风格和艺术面貌完全相异的经典艺术家和作品,自有其内在的规律和标准。中国书法在数千年的发展中,逐步形成了一套自己的意义系统,浅显地来说,则是对线条(点画)、结字、章法等元素的理解和把握。在书法家的笔下,书法线条美、空间美的原则是随着书法艺术的确立与生俱来、客观存在的,书法家的艺术创造在直观上则表现为通过自己的艺术想象和艺术表达,对上述元素进行的合规律的创新表现,书法史也据此确立,书法的艺术传统也因此而形成。以此对照当代书法创作的现状,时弊和问题便一目了然。

其实,艺术界和评论界对当代书法创作已有深入的批评。诸如对当代书法家文化修养的批评,对“展览体”书法千人一面的针砭,对书法艺术创新和传承的争辩,以及对书法生态系统的观察与反思等,已经在理论层面取得了卓有见识的见解和成果,对当代书法创作存在的问题也进行了深入的探讨和分析。笔者想要探讨的是,一个从事书法创作的艺术工作者,势必会在前行的道路上遇到种种关于艺术的问题,但就书法作品的具体创作而言,事实上作者需要做到的应当是,将自我观照的价值从工艺制作的束缚中解放出来,将自觉的“我”植入书写技艺和作品创作中,并让其获得自主意义,这时,对于一件书法作品而言,从工艺到艺术的飞跃就可能完成了。

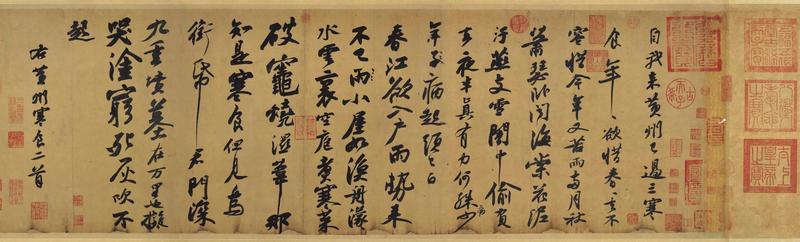

王德峰在《艺术哲学》中就艺术创作的问题说道:“情感现象本质上是对情感的真实性质度认知过程,因此,艺术创作其实是一个认识过程。不过,这里要避免一种误解,似乎创作是对外部客观世界的认识。去获得关于外部世界的客观知识,并不是艺术的任务。由艺术创作所标示的认识,是对人类生存情感世界的认识。”[2]如果我们将由先代人们的书写留下的难以计数的“汉字书写遗存”看作一个客观世界,那么,作为艺术的书法创作的任务,就并非仅仅是展现书写者在多深、多广的程度上掌握了前人的书写(对外部世界的客观知识的获得),而是要体现书法家通过对这个“客观世界”的已知状态的把握,来表现对自己情感和精神世界的认识。颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食帖》在创作上的成功,正是由于他们把已知书写技艺的认知和自己的情感、精神世界统一了起来,并在展现自己情感与精神的同时,通过人所共识的“书写”手段将一个时代的书法审美经验与个人情感体悟凝结在当中。被我们认定为书法史经典的摩崖、碑刻、墓志中的代表性作品,同样是当时才华卓著的书写者与制作者将书法审美经验和个人情感世界化合而成的精神产品。此类作品,我们还可以在其后杨维桢、徐渭、董其昌、王铎、傅山、何绍基、赵之谦、弘一、林散之、萧娴等人的笔下看到,他们在各自的认知里按照各自的审美体验和精神追求去书写与创作,却同样展现给我们以感同身受的艺术体验。

通过真正意义上的书法创作,书法家创造了一个由已知的文字书写所构建,但却让人有所发现和感悟的一个新的平面视觉空间。这种“有所发现和感悟”,让观者在已知的审美经验中,以一种看起来陌生的方式逐步通向新的审美体验中,去感知艺术家的思考状态和存在方式,从而感知自己的情感和精神状态。

书法根植在传统之上,但更为重要的是生长在时代之中。一件全是从历代书法遗存中通过字形再次拼合的所谓“作品”,委实够不上一件合格的书法作品;一件前后每个字字形、点画也都不差毫厘的“作品”同样够不上书法作品,它们在本质上是一件满足展厅这一实用空间需要的“工艺品”。记得多年前王镛先生等人倡导流行书风时提出“根植传统、面向当代、张扬个性、引领时风”的创作主张,从四个维度回答了当代书法创作需要解决的问题,说到底,是在探讨书法创作的艺术属性的本质问题。

海德格尔在《艺术作品的本源》一文中阐释艺术与真理的关系时说道:“真理之生发在作品中起作用,而且是以作品的方式起作用……于是,艺术就是对作品中的真理的创作性保存。因此,艺术就是真理的生成和发生。”[3]言下之意,艺术作品真正的价值不只是在于其艺术语言上所呈现的形式上的“美”,更根本的在于它让真理在作品中发生。将这一原理用来释读书法,我们可以说,一件真正意义上的书法作品往往使我们产生具有感悟意义的审美愉悦,并不只由它尽管是移植传统的外在的点画、结字、章法作给予的,而是由于作者精神世界和情感表达所形成的“真理”在点画、结字、章法等艺术语言中被“澄亮”从而被感知。而且,在不同时代,人们的生存环境、审美经验和情感表达方式也呈现不同的状态,因此,书法呈现出变化发展的状态,书法的历史同样体现着人们精神与情感变迁的历史,书法艺术据此而参与着人类的生活。

【参考文献】

[1]王宏伟.艺术语言与书法创作——兼谈当前书法展览的“模仿”现象[J].大众书法,2024(03):84-87.

[2]王德峰.艺术哲学[M].上海:复旦大学出版社,2015:43-44.

[3]海德格尔.林中路[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2018:63-64.

(本文系2023年度内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目“新时代内蒙古艺术评论人才培养创新团队建设”(23NYJB02)阶段性成果)

(作者系内蒙古文艺评论家协会副主席、一级文艺评论)