阴山南北两座受降城,相隔八百年对望

千里阴山 张春华/摄

□ 孟长云

在中国北方的版图上,阴山山脉像一道巨大的屏风,横亘在北纬40度线附近。

它不仅是地理上的分界线,更是农耕与游牧两种文明千百年来对峙、碰撞、融合的舞台。

在阴山南北麓,历史留下了两个特殊的印记。它们像阴山投射在时间长河中的两道影子,一北一南,一汉一唐。

从汉武帝太初元年(公元前104年)到唐中宗景龙二年(公元708年),中间横亘着804年的漫长光阴。这两座城,都叫“受降城”,但它们的命运,却截然不同。

一、北麓:城与汉家的孤勇

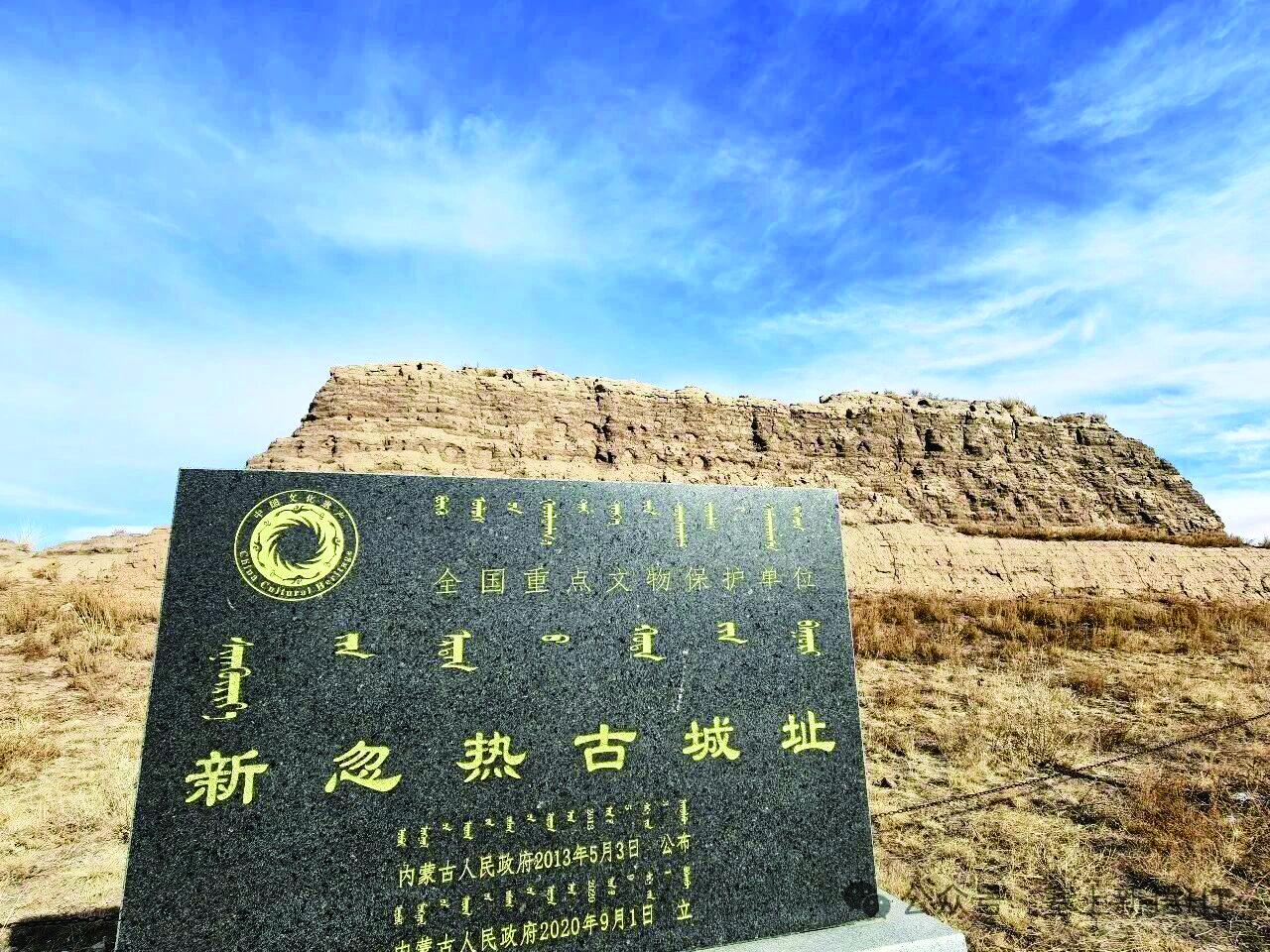

在阴山北麓的广袤草原上,有一座古城遗址,当地牧民称之为“城圐圙”,今称“新忽热古城”。“圐圙”是蒙古语,意为“用墙围起来的地方”。这个名字质朴得惊人,它直接点破了这座建筑的本质——一道用来隔绝的墙,一个在草原深处孤零零的据点。考古学告诉我们,这座“城”,便是汉代的受降城。

太初元年的决策:一场豪赌

要把这座城的来龙去脉讲清楚,必须把时间拨回公元前104年的冬天,汉武帝太初元年。

彼时,汉武帝刘彻在位已过半生。经过文景之治的积累,汉朝国力达到了鼎盛。卫青、霍去病的铁骑已经打穿了匈奴的王庭,但匈奴的威胁并未根除,他们退居漠北,依然像一把悬在汉朝头顶的利剑。

就在这个时候,匈奴内部发生了剧烈动荡。暴戾的儿单于上台,统治集团内部人心惶惶。据《汉书·匈奴传》记载,匈奴贵族左大都尉密谋刺杀单于,并派遣使者南下,向汉朝抛出了橄榄枝:“汉若迎我于塞外,我即举众南归。”

这是一个巨大的诱惑,也是一个巨大的陷阱。

汉武帝刘彻接住了这个机会。他没有选择在长城内等待,而是做出了一个极其大胆的决定:深入草原,筑城以迎。

于是,将军公孙敖受命出塞。

严寒中的诞生:血肉筑城

工程在最严酷的冬季展开。零下三十度的草原上,生存都是一种挑战。据《史记·匈奴列传》正义引《括地志》载:“(汉)使南军筑令居以西城,北军筑受降城。公孙敖筑塞外受降城,欲迎匈奴左大都尉。时甚寒,士卒多死。”

为了融化冻土,为了和泥夯墙,汉军士卒“昼负薪,夜凿冰”。他们烧化冻土,用冰水和泥,一层层夯实。草原无石,防御全靠土——一层土,一层苇草,一层夯实的决心。

城址平面呈不规则长方形,坐北朝南,东西墙体长约910米,南墙长790米,北墙长约810米;古城主体建筑为土夯筑,城墙遗存最高处达8米,顶宽遗存1至3米,基宽12米,南墙与东、西墙各设一城门,门宽5米,门外设瓮城,四角设有角楼,古城墙体均有“马面”(城墙外侧的凸出墩台),外侧挖了护城壕。城池北部有建筑基址,城内外地表散见有大量建筑构件和陶器残片。这是中原筑城技术向草原腹地的第一次完整移植。

然而,历史总爱开玩笑。

城刚修好,消息传来:左大都尉的谋刺事败,被儿单于诛杀。那场期待中的归降,化为泡影。

这座耗尽国力筑起的城,成了一座“空等”的孤城。

但汉武帝没有撤军。他迅速调整了策略:既然无降可受,那便以此为刃,悬于草原之上。

从此,这里成了汉军北伐的桥头堡。

太初三年(前102年),赵破奴率两万骑兵出此城北伐。赵破奴,本是九原郡的边地游侠,因熟悉匈奴战法而被卫青提拔,战功赫赫,后封浞野侯。他的大军从此城呼啸而出,展开了汉军以固定城池为基地,向草原纵深发动的首次打击。

天汉二年(前99年),李广利的大军再次从此城出发。李广利,因妹妹李夫人得宠于汉武帝而被重用,虽然后世对其军事才能多有争议,但他率领的这次出击,依然是汉军威势的展示。

最具决定性的时刻在公元前71年到来。

此时,一位传奇人物登场——常惠。常惠,太原人,早年曾随苏武出使匈奴,被扣留十九年,后归汉。他是一位精通西域与匈奴事务的外交家与军事家。

这一年,校尉常惠持节调集乌孙国五万骑兵,与汉军会师于受降城,联军北上,大破匈奴右谷蠡王部。史载此战之后,“匈奴遂衰,漠南无王庭”。

这座“受降城”,最终虽未迎来受降,却化作插在匈奴胸膛上的一把利剑,迫使匈奴势力进一步西迁。

新忽热古城作为一座军事治所,由汉至南北朝、隋唐、宋、西夏和蒙元时代,历朝都有所沿用和加固。

二、南麓:圐圙补隆与唐代的智慧

离开阴山北麓,视线南移,渡过黄河,来到阴山南麓。

在乌拉特中旗的乌加河镇,有一座古城,当地人称之为“圐圙补隆古城”,现在也被称为“奋斗古城”。

如果说北麓的“城”是汉家的孤胆与血勇,那么南麓的这座城,便是唐代的审时度势与体系智慧。

它建于唐中宗景龙二年(公元708年)。

景龙二年的博弈:名将的远见

要把这座城的故事讲清楚,必须回到八世纪初的唐蕃边境局势。

彼时,唐中宗李显在位,朝廷内部韦后专权,政治局势复杂。而在漠北草原,后突厥汗国在默啜可汗的领导下,正处于复兴期。默啜可汗,阿史那氏,是颉利可汗的族人。他趁唐朝内政不稳之际,东征西讨,重建了突厥霸权,经常率部南下劫掠,对唐朝的北部边疆构成了巨大威胁。

这是一个危险的时刻,但也是一个充满机遇的时刻。

公元708年,突厥主力西征,去攻打突骑施。突骑施,是当时西域一支强大的突厥部落,游牧于伊犁河、楚河流域。默啜可汗野心勃勃,试图征服突骑施以扩充实力,导致后方空虚。

镇守北疆的名将张仁愿,敏锐地抓住了这个稍纵即逝的窗口。他紧急上书朝廷,提出了一个大胆的计划:“跨河筑城,以绝南寇。”

要在敌人的腹地,黄河以北,建立一道防线。

朝堂上一片反对声。老臣唐休璟激烈反对:“自汉以来,皆守河为界。如今筑城虏腹中,劳民伤财不说,最终恐怕也是为他人作嫁衣裳。”

但张仁愿力排众议,连上三表。他深知,黄河虽然是一道天险,但黄河以北的阴山山口,却是突厥骑兵南下的坦途。只有把防线推到阴山脚下,建立永久性据点,才能真正保护身后的河套平原。

最终,性格软弱的唐中宗李显,在这件事上展现了难得的果断:准奏。

(下转4版)

(上接2版)

六十天的奇迹:立体的防御

工程奇迹般地开始了。

仅用了六十天,唐军在黄河以北连筑三城:东、中、西受降城。圐圙补隆,便是西受降城。

它坐落在阴山南麓,地势开阔。“圐圙”意为“围起来的地方”,而“补隆”在蒙古语中意为“湾子”“水湾”或“泉水汇集的地方”。这处“泉水汇集之地”,精准地描述了这座城在黄河故道与阴山之间的地理特征——扼守水草,控制要道。

立于城头,北可望见狼山的险要缺口,南则俯瞰整个富饶的河套粮仓。

与汉代受降城不同,唐代的这座城,在形制上更为成熟且具有防御特色。城墙东西长约二百八十米,南北约四百二十米。值得注意的是,唐代的这座城池,其防御重点在于高大的墙体和四角的角楼(今称“点将台”),而并未像汉代那样普遍修筑“马面”。或许是因为唐代更依赖远程弓弩火力覆盖,或是基于当地地形的特殊考量。

但这并不妨碍它成为一个庞大防御体系的核心。张仁愿在牛头朝那山(乌加河镇西北方向)以北,设置了多达一千八百所烽堠。白昼举烟,夜晚燃火,三百里军情,顷刻可传。

这是一座“制降”的城。

它不单靠武力,还靠经济与秩序。城外设有互市,回纥人每年驱赶数以万计的骏马至此,换取中原的丝绸、茶叶。

它把突厥人挡在阴山以北,使其无法南下放牧,从而以最小的代价,换取了边境的安宁。

三、八百年的对望:从孤胆到体系

站在阴山的山脊上,回望南北。

北麓的城,残垣断壁,诉说着当年的孤勇;南麓的奋斗古城(圐圙补隆),土台点将,见证着昔日的繁华。

这两座城,直线距离不过一百六十公里,但它们之间,却隔着八百零四年的历史长河。

这期间,中原经历了王莽篡汉、光武中兴、三国鼎立、南北朝对峙;而草原的主人,像季节轮换一样更迭:匈奴走了,鲜卑来;鲜卑走了,柔然来;柔然走了,突厥来。

阴山始终沉默,它见证了两种截然不同的边疆治理智慧。

汉代的智慧,是“勇”与“拓”。

汉武帝时期,面对的是一个强横、分散但极具破坏力的匈奴部落。汉朝需要的是打破常规,需要的是开拓。所以,汉受降城建在了阴山以北,深入草原腹地。这是一种“虽远必诛”的霸气,一种“你若不来,我便出去”的进攻性姿态。它像一把尖刀,试图刺穿草原的屏障。这是一种点状的突破,充满了理想主义的色彩。

唐代的智慧,是“谋”与“控”。

唐中宗时期,面对的是一个组织度更高、更具韧性的突厥汗国。唐朝需要的是稳定,是体系。所以,唐受降城建在了阴山以南、黄河以北的缓冲地带。这是一种“以夷制夷”的从容,一种“你家门口,我建门楼”的防御性智慧。它像一张绵密的大网,通过烽燧、互市与联防,将草原的威胁控制在可控范围内。这是一种务实的管控,充满了现实主义的考量。

前者名为“受降”,实为“出击”;

后者名为“受降”,实为“管控”。

四、阴山渡尽,读不尽的历史层叠

读阴山,可以横阅,也可以纵读。

横阅,是地理之书,看山川形胜。

纵读,是历史之卷,看兴衰更替。

当我们将视线从北麓的汉代废墟,移向南麓的唐代残墙,所跨越的,不止一百六十公里的空间。

我们跨越的是八百零四年的风云激荡。

我们看到了匈奴的没落与突厥的兴起,看到了刘彻的雄心与李显的权衡,看到了公孙敖的夯土与张仁愿的烽燧。

阴山,不再只是一座地理坐标。

它成了一座时间坐标。

风还在吹。

城墙还在一点点矮下去,被岁月侵蚀,被庄稼覆盖。

但有些东西,一旦被信念和鲜血夯进这片大地,就再也吹不走。

那是中原望向草原的目光,深邃而执着。

是长城内外最终成为一家的漫长旅程。

阴山南北,永不落幕的——

中国的故事。

阴山渡尽,历史层层。

每一粒沙土,都藏着一段金戈铁马的往事,等待着后来的行者,去俯身倾听。

参考文献:

1.司马迁. 史记[M]. 匈奴列传,卫将军骠骑列传.

2.班固. 汉书[M]. 武帝纪,匈奴传.

3.刘昫,等. 旧唐书[M]. 中宗本纪,张仁愿传,突厥传.

4.谭其骧 主编. 中国历史地图集(第二册、第五册)[M]. 北京:中国地图出版社,1982.

5.内蒙古自治区文物考古研究所,内蒙古博物院 编;张文平 主编. 阴山山脉秦汉长城调查报告(上册)[M]. 北京:文物出版社,2023.

(说明:本文基于可靠历史文献与考古成果撰写,部分叙述为结合史实的合理推演,旨在呈现历史脉络与战略思考。)