黄河之畔的教育绿洲

在内蒙古西部的河套平原腹地,黄河“几字弯”的臂弯里,坐落着一所与这片沃土共生共荣的高等学府——河套学院。从1985年建校时的白手起家,到如今成为拥有39个本科专业、万余名在校生的综合性应用型本科院校,河套学院的四十年发展史,正是一部内蒙古西部高等教育从无到有、由弱变强的奋斗史诗。它深深扎根于河套文化的沃土,沐浴着黄河文明的滋养,始终与区域经济社会发展同频共振,为北疆大地培养了一批又一批“下得去、留得住、用得上、有作为”的优秀人才。

筚路蓝缕:教育火种的播撒(1985年—2004年)

20世纪80年代,改革开放的春风吹遍神州大地,也唤醒了河套地区人民对高等教育的迫切渴望。1984年,巴盟盟委、行署及经济学家陈良璧先生联合向自治区政府呈报了《关于创办河套大学的请示》,这份承载着内蒙古西部教育梦想的文件,开启了河套地区高等教育的新纪元。1985年1月14日,内蒙古自治区人民政府正式批准创办河套大学,同年正式招生。1986年4月,时任国家副主席乌兰夫为学校题写校名,寄托了党和国家对边疆教育的殷切期望。

初创时期的河套大学面临着难以想象的困难。没有固定校舍,就借用其他学校的场地;缺乏师资力量,就四处寻访退休教授和优秀中青年教师;教学设备匮乏,就发动社会力量捐赠。正是在这样“白手起家”的艰难处境中,河套大学孕育了“艰苦奋斗、自强不息、奋发有为、报国荣校”的优良传统,这十六字精神如同种子,深深植入了每一位河院人的血脉之中。

进入新世纪,随着区域经济社会发展对人才需求的激增,河套大学迎来了第一次跨越式发展的机遇。2001年,原巴盟教育学院、巴盟师范学校率先并入河套大学,为学校注入了深厚的师范教育底蕴。其中,巴盟师范学校的历史可追溯至1942年创建的绥远省立师范学校,历经陕坝师范、临河耕读师范等发展阶段,为河套地区培养了数以万计的基础教育工作者。

2004年,更大规模的教育资源整合拉开序幕。原内蒙古广播电视大学巴盟分校、巴盟财贸职工中等专业学校、巴盟卫生学校、巴盟农牧业中等专业学校、内蒙古临河水利学校等五所院校相继并入河套大学,形成了涵盖师范、理工、农牧、医药、财经等多学科的综合性办学格局。这次整合实现了教育资源的优化配置和学科专业的互补发展,为后续晋升本科教育奠定了坚实基础。

值得一提的是,并入的各院校都有着深厚的办学积淀。创建于1960年的巴盟卫生学校,曾经历几停几办,却始终坚守着为边疆培养医护人才的使命;1958年成立的巴盟农牧业中等专业学校,见证了河套平原从“黄河百害,唯富一套”到现代农业示范区的转变;1981年重建的内蒙古临河水利学校,则为内蒙古西部和巴彦淖尔盟培养了大批水利行业的技术骨干。这些院校的专业特色与地方产业需求高度契合,为河套大学应用型办学定位提供了历史依据和现实基础。

破茧成蝶:本科教育的跨越(2004年—2012年)

七校合并后的河套大学,站在了新的历史起点上。学校占地面积不断扩大,师资队伍日益壮大,办学质量稳步提升,已成为内蒙古西部重要的高等教育基地。

2007年,巴彦淖尔市委、市政府正式启动河套大学申办本科教育工作,这是顺应内蒙古西部四盟市没有本科院校的区域布局需要,更是满足巴彦淖尔地区经济社会发展对高层次人才迫切需求的战略举措。“升本”之路注定不会平坦,学校成立专门工作领导小组,多次召开办学定位、学科(专业)建设研讨会,先后聘请百余名区内外专家学者来校讲学指导,组织人员赴多所新建本科院校考察学习,大力引进高层次人才,全方位提升整体办学水平。

2011年9月26日,内蒙古自治区人民政府正式向教育部提交升格申请。同年12月,教育部高校设置评议委员会专家组深入考察后一致认为:“在巴彦淖尔市设立一所本科院校十分必要,河套大学已经具备了举办本科教育的条件,市委、市政府对学校的关心支持力度很大”。2012年1月11日至13日,全国高等学校设置评议委员会六届一次会议在沈阳召开,河套大学升格为本科院校的申请获得高票通过。3月29日,教育部正式批准河套大学升格为普通本科院校,更名为河套学院,成为内蒙古西部地区第一所普通本科学校。

这一历史性突破,不仅是对河套大学近三十年办学成果的肯定,更填补了内蒙古西部高等教育的空白,使河套学院能够在更高平台上服务区域发展。时任校长张永胜在专访中感慨道:“升本成功是学校发展史上的里程碑,更是新起点。我们将继续坚持立足河套、服务地方的办学定位,培养更多适应区域经济社会发展需要的高素质应用型人才。”

砥砺前行:应用型转型的深化(2012年—2020年)

升格为本科院校后,河套学院并未停下前进的脚步,而是以更高的标准谋划发展蓝图。2013年,学院成为国家自然科学基金依托单位,标志着科研水平迈上了新台阶;同年,河套学院附属巴彦淖尔市医院揭牌成立,2014年又相继成立附属临河人民医院、附属五原县医院等,构建起覆盖全市的医学人才培养实践体系。2016年,学院顺利获得学士学位授予权,同年被自治区人民政府批准为整体转型试点院校,明确了学院的应用型发展方向。

为适应本科教育发展需要,河套学院在黄河之滨建设新校区——双河校区,2018年底建成并投入使用,彻底改变了办学条件。新校区占地面积1047.98亩,总建筑面积43.84万平方米,现代化的教学楼、图书馆、实验室、运动场馆、餐厅等设施一应俱全,为师生提供了优良的教学科研环境。双河校区将地域文化特色与现代大学功能完美结合,成为河套平原上一道亮丽的文化风景线。

学科专业建设在这一时期取得显著成效。学院紧密对接河套地区经济社会发展需求,优化学科布局,形成了以农学为特色,工学、理学、管理学、经济学、文学、艺术学等多学科协调发展的学科体系。2020年,学院顺利通过教育部本科教学工作合格评估,标志着本科教学质量得到国家认可。同年,巴彦淖尔市城乡社区大学、巴彦淖尔市老年开放大学在学校成立,拓展了服务地方的广度和深度,使学院成为集学历教育、职业培训、终身学习于一体的综合性教育基地。

师资队伍建设也驶入快车道。学院坚持“人才强校”战略,不断加大高层次人才引进和培养力度。全面落实《巴彦淖尔市人才引进和培养实施办法》《河套学院英才计划岗位实施方案》等文件中关于人才引进的年薪制度、科研经费、安家费、住房安排、配偶安置、子女入学等政策,着力引进国内外高层次和急需紧缺人才,重点引进新增专业和师资力量相对薄弱专业的专任教师。学院高层次人才数量大幅增加,双师双能型教师队伍初具规模。自治区“草原英才”“新世纪321人才”“河套英才”等领军人才不断涌现,为教学科研工作提供了有力支撑。

扎根沃土:高质量发展的新篇章(2020年至今)

进入新时代,河套学院迎来了高质量发展的新阶段,坚持“特色兴校、质量立校、人才强校、依法治校”的办学理念,各项事业取得突破性进展。

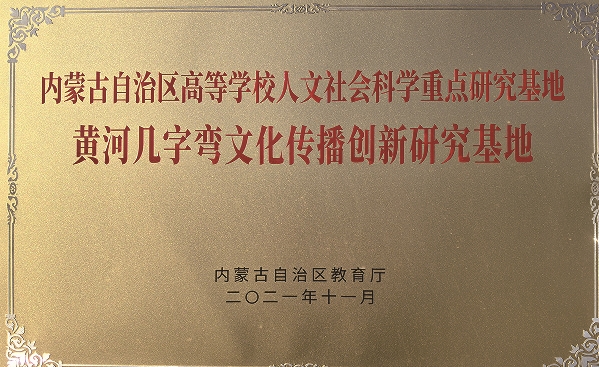

历经40年的建设发展,河套学院现已发展成为一所涵盖农学、工学、理学、经济学、文学、管理学、教育学、艺术学等多学科相互支撑协调发展的应用型地方本科高校。学院设有14个教学院系及1个继续教育学院。学院开设39个本科专业,其中自治区一流本科专业10个,建成国家级一流本科课程1门,自治区级一流本科课程37门、在线开放课程10门。现有自治区重点实验室1个、自治区工程技术研究中心2个、思政课虚拟仿真实践教学中心1个,数字经济虚拟仿真实验中心1个,自治区高等学校重点实验室1个、自治区高等学校人文社会科学重点研究基地1个、自治区铸牢中华民族共同体意识培育基地1个,自治区高等学校科技创新培育团队1个,巴彦淖尔市北疆文化研究院1个,建成博士科研工作站13个。

学院积极对接地方发展需求,切实服务区域经济社会发展。近年来先后成立了“河套学院现代农牧业科技成果转移转化中心”“硬质小麦技术创新中心”“人兽共患传染病检测与防控技术服务中心”等新型研发机构,深度融入内蒙古巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区“1+10+N”科技创新体系建设。学院获批“科技兴蒙”行动重点专项13项,获批经费5032万元。学院院士工作站指导申报的“乌梁素海流域山水林田湖草沙生态保护修复”项目获批国家第三批“山水林田湖草生态保护修复工程”试点项目,获得资助资金50.86亿元。学院积极引导教师深入生产一线开展科学研究和科技服务,着力推进乡村振兴工作,帮助地方建立了智慧农业示范点,建成农业科技示范园区、乌拉特中旗德岭山万亩花生产业园、四义堂“智慧四控”高效农业示范园;构建了“政府+学院+科技平台+合作社+农户”的模式,在乌拉特中旗石哈河镇推广两色地膜、薄厚分区滴灌带技术,推广优质肉用种羊胚胎移植扩繁及杂交应用技术。硬质小麦技术创新中心培育出适于高端烘焙和功能型食品开发的小麦新品系3个,建成小麦表型数据库1个。人兽共患传染病检测与防控技术服务中心取得CNAS认证,为地区动物疫病防控提供强有力的技术支撑。“巴美肉羊提质增效及优质种羊创制关键技术集成示范”等成果的推广应用取得了较好的经济和社会效益。

黄河奔流处教育谱新篇

从1985年建校时的艰难起步,到如今的蓬勃发展,河套学院四十年的发展史,是一部扎根河套、服务地方的奉献史,是一部艰苦奋斗、自强不息的创业史,更是一部与区域经济发展同频共振、共同进步的成长史。四十年来,学院为社会培养输送各级各类毕业生数万名,多数已成为支撑内蒙古西部地区,特别是巴彦淖尔的教育、水利、医疗、金融、建筑等事业发展的骨干力量。

站在新的历史起点上,河套学院坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才的初心使命,秉承“仰望星空、脚踏实地”校训,弘扬“艰苦奋斗、开拓进取”的优良传统,奋力拼搏,笃行不怠,努力建设特色鲜明的高水平应用型本科院校,为奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章作出新的贡献!