艺道从容——梅墨生先生书法的真与朴

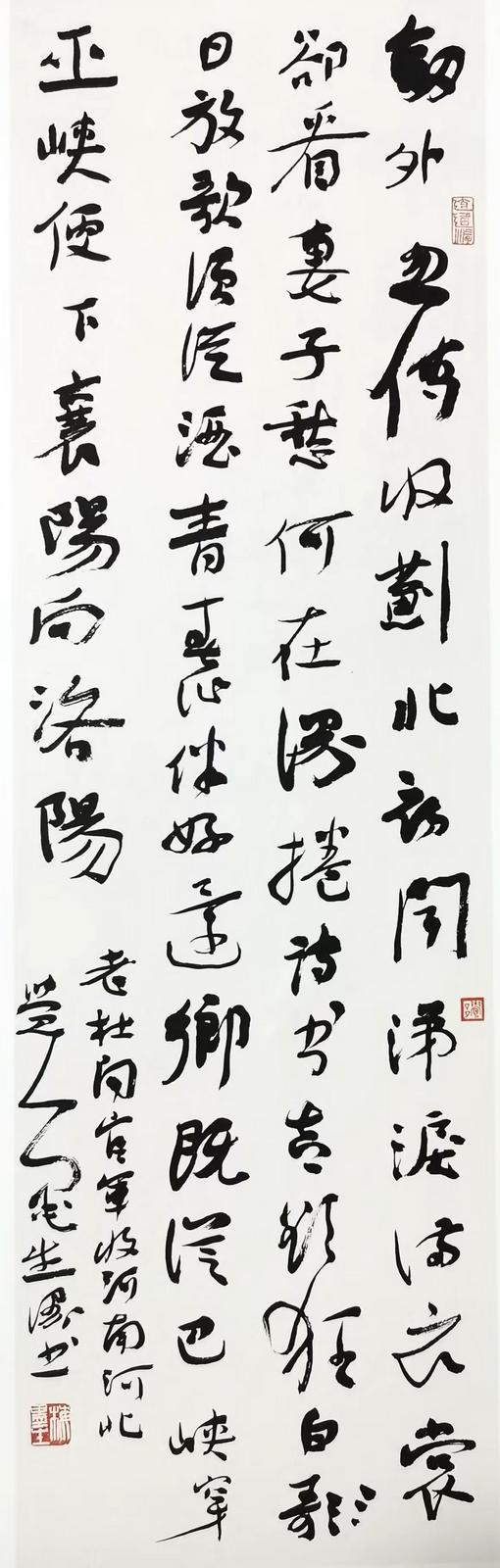

图4 闻官军收河南河北 96x29cm 1999年

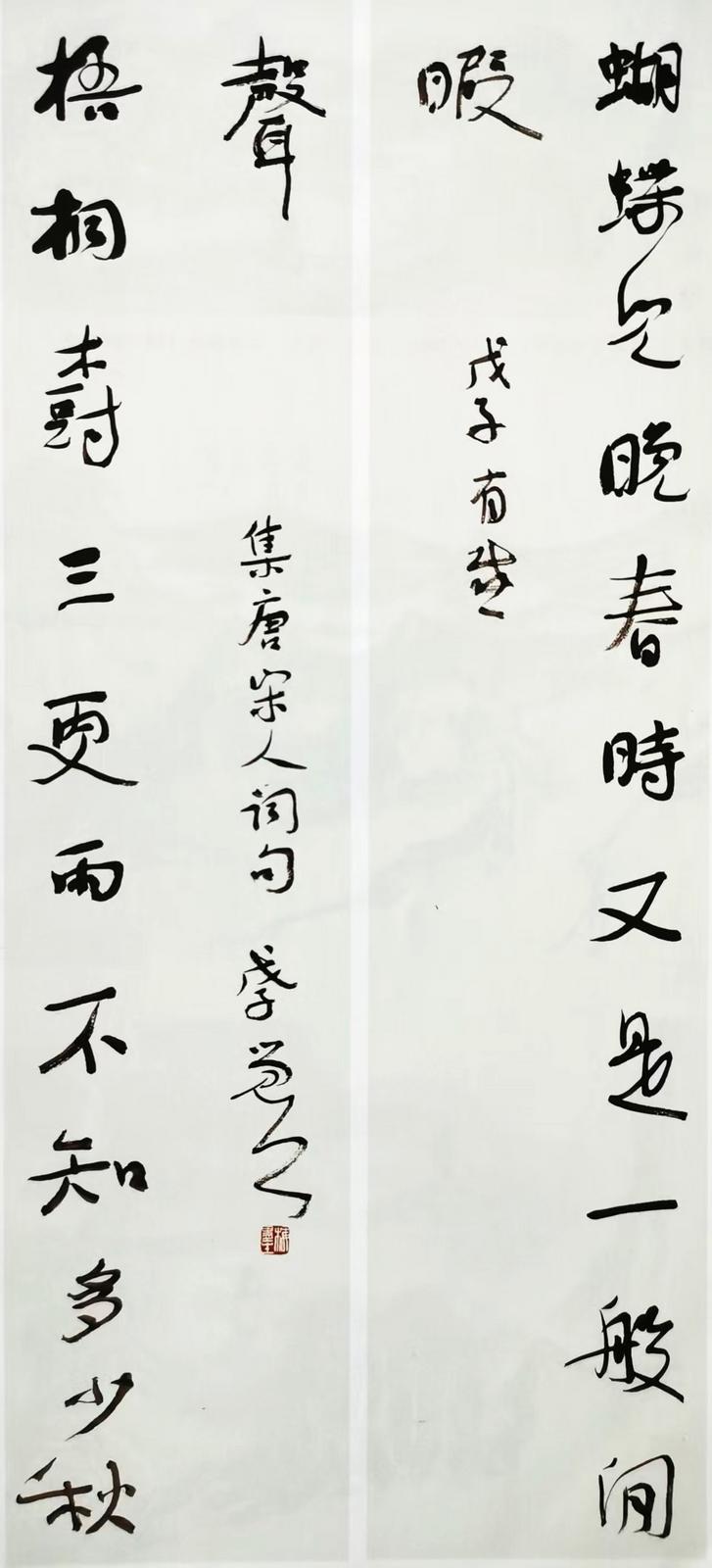

图5 集唐宋人词句

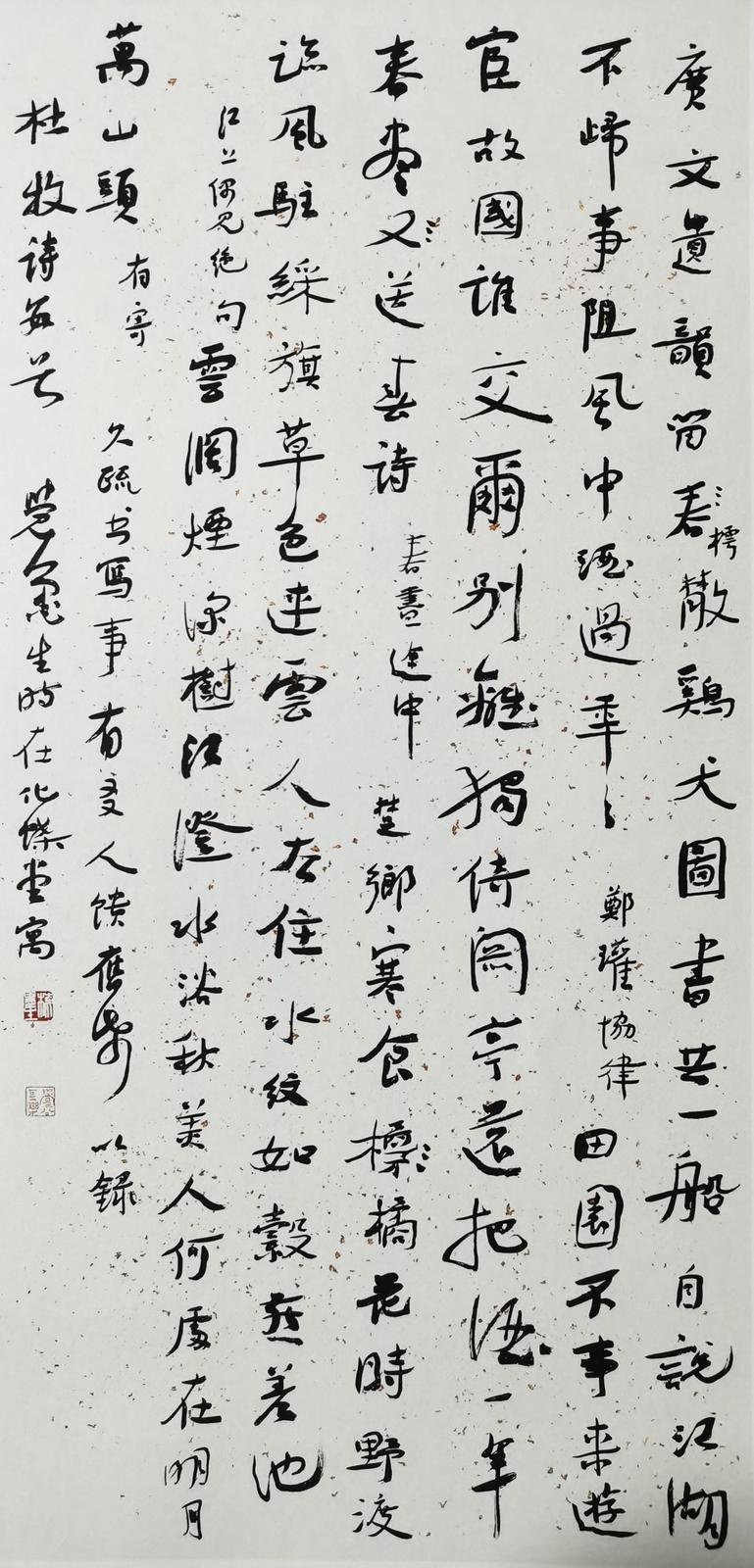

图6 杜牧诗四首 136x65cm 1998年

□ 冉隆福

梅墨生(1960—2019)是以书法的创作和研究名世的,在20世纪90年代的书法批评中崭露头角,写了很多书法评论文章,影响甚大。他从传统文化立场出发,追求内在的文化品质,是一位学养深厚的书家,楷书、行书、小楷、隶书皆写,其作品有格调、有内涵。他的书法创作崇尚传统与时代书风的结合,又在理论和实践方面兼收并蓄,突出了作品背后的人文价值思考。他的书法研究主要分为理论研究和创作实践两个方面,这两方面构建了他书法从形式到理论的重要书学思考。

一、学有根源

传统文化的理趣和气息是梅先生书法的重要特色,欣赏他的书法总感觉古意盎然,饶有意趣。这种古意主要来源于他的取法乎上,根于三代金石的书法趣味,以古质的笔线为基础,追求拙朴的审美倾向(图1)。此幅书法线条朴拙厚重,所追求拙朴的审美趣味可见一斑,作品中的长线条正反映了“古质”的书写意味。

梅先生对于这种古拙笔意的吸收,又在于古中求新,在今中融古。书法用笔大概有中锋用笔的金石趣,骨法用笔的强健,对偶性用笔的变化莫测,通过不同速度用笔所得的笔墨之趣。梅先生用笔有藏头护尾的饱满,有骨法用笔的力量,有通过不同用笔速度所呈现的笔墨趣味。“我以为书法艺术,终归于书家人格境界与文化素养以及感受之整合外化。”[1]46人格境界是书法个性风格的重要源头,有了人格境界才有自己的个性面貌;文化素养则源于对传统的继承,如学习“古法”;感受主要指才情,有了才情其作品就有了灵性。梅先生在继承方面用功尤深,他的作品充满古雅气息即源于此。但他对于追古的观念又是在变化着的,他说“我以为适当回归传统,一定程度上遵从和保留古典精奥,在继承中扬弃与创造,是明智之举。”[1]47追古与时代得到了切合,有传统,有新意,知常而变,愈新也愈古,这种追古和求新形成了梅先生书法创作的形式构成和创作理念。

“我的艺术旨趣不能超越我的生命与文化的最大真实。因为我的生命阅历与文化积累迄今为止都还那么土,我在别人的时髦与洋气面前只是自惭形秽了。”[2]280梅先生不追求时髦和洋气,坚持文化自守和生命的真实,以阅历和知识积淀为根基,这恰好是他书法的内在生命力和艺术特色。梅先生三十六岁效仿欧阳修自号“觉公”,后之书法常常题其号,在书学方面积淀渐深,深入其中又远出其外,将书理之精妙、情性之含蓄一并发之于书,自有一番悠远的意趣。

二、融合的诗意品质

“禅的真理是一种把单调乏味的生活、索然的平凡生活、变成为一种艺术的、充满真实的内在创造的真理。”[3]所言“平凡单调乏味、索然的生活”变成真实的内在创造的真理,反映了禅对于艺术与生活的重要启示。梅先生把学术、生活联系在一起,溯其心源,创造了真实的禅意书法。他书法中的一点一画不再是简单的笔画,而是具有可以思索和研究的有意味的符号,这些符号融其心性而入其禅理。他对于书法的认识主要基于朴实、空灵的审美追求,其书法静谧圆融而清新脱俗,朴拙而不入流俗,其内劲、韧劲、缠丝劲皆融于其中。通过情感和个性的发挥,在笔墨中立定精神,呈现一片天然平淡的化机,进入醇和平实的艺术世界。

梅先生从事书法研究,理论与实践并重,走的是一条融合性的创作与发展道路。他的兼容主要体现在两方面:一方面融合了金石一路的线质,源于大篆、小篆,吸收了大篆的苍茫、小篆的圆匀;另一方面融合了隶书和楷书转折提按的笔法。这两方面的融合,其状态与何绍基的书学思想有相似处,最终形成了朴实流畅、骨气俊冷、柔韧自然、率性简练的书法风格。他的这种融合反映了他在亲炙笔法的基础上精研笔墨,学术与艺术同参的书学思想。“梅墨生书法奠基于王羲之、颜真卿、何绍基,又旁涉康有为、于右任、齐白石、徐生翁、谢无量。他徘徊于古今之间,既不一味泥古,也时刻警惕陷入时习。”[2]282可以看出梅先生转益多师,从一个更高的立场来把握和审视书法的学习和创作,师古不泥古又不入时习的创作导向。“他的书法作品有传统的丰富营养,有谢无量先生的‘笔短意长’,于右任先生的‘雅炼自如’,沈曾植先生的‘骨力洞达’,还有李叔同大师的‘平淡空灵’。”[4]梅先生虽深于对不同书家的体会和融合,但也反映了他随心所欲,游艺于创作世界的学术理想。

书法源于造化自然,与自然界的某些现象相合,所以书法的书写往往把点线和自然的烟云、山川、河流等形象联系在一起,如“横”如千里阵云,“点”如高山坠石,这些都是利用大自然来加以形象说明的。梅先生把大自然的生机和气息融入书法而有了笔趣,笔之迹实是统摄天地而呈现的笔墨语言。他深悟自然之理,其书有哲理、有诗意,其生命关怀筑基了他艺术品格的浑厚与内敛,人格素养也促成了他书法品质的进一步形成,所以他的书法有着丰富的文化品质和思想深度。

梅先生的书法与画也是相互融合的,他把书法和画统一起来加以研究,通过线、图画、题款等空间和结构的变化而深悟书画之理。所题“画竹如写字”(图2),画中的题字点画生动含蓄,看似不拘成法,但有古拙、浑朴的气象,书画的结合实现了字与画本身的互补而得来了妙趣。在他另外一些绘画作品中,画中的用笔如同写字一般,一笔一笔写出,水墨渗透,甚是精妙,加上题字本身的淳朴、洒脱,其作品便有一种儒雅的文人气息。他把这种浓郁的文人气息呈之于纸,在这种不急不厉的书法创作中,有内气、有古韵,澄澈而空灵,一片生机勃然。

三、拙朴的生命之美

生命呈现一种运动状态,书法的生命意识反映了人的生命意识,礼赞人性的心灵和人格精神,追求一种自由率性的精神境界。书法的生命意识反映于书法的神态、精神、趣味等方面的内容,书法的生命美推动和实现了书法新的表现境界。梅先生把阴阳、太极以及中医理论与书法相结合,演绎了一部关于阴阳学说的生命之书法理论。在他看来,艺术实际是心灵内省的产物,也是对于自性本心的禅悟,曾说:“中国画必以哲理、诗意、书骨、神气为基,方有好画。中国画是画家生命态度与文化积累之反映。质言之,有什么样的人生,什么样的文化,就有什么样的绘画……画上所显露之生命情调与文化气息往往是最直接的、本质的。因此从画中可以一窥画家心灵之大小清浊绝非虚言。”[3]所以他认为人生与艺术,还有文化是联系在一起的,都有生命意义。

书法包含了情感和思想的元素,是对心性最美妙的演绎。梅先生笔意中的理趣犹如他所画的山石,变幻无穷,在恍惚中见生趣,自然而不雕琢,其点画即他真挚情感的审美反映。欣赏其书法如悟禅理、如品书趣,是平淡和高远、纯净的,也是真实的。“梅墨生的书画评论,并非流于对作品本身所空发的议论。他能结合史实,考订其原委,厘清其脉络,在清晰明了的历史背景下考察书画家的艺术风格与得失。”[5]“结合史实”“考订原委”的学术态度也影响着他的书法创作。梅先生所形成的书写经验,所体验的书法精神,是由迹化而至一种老境。他的书法创作本质而言是艺术审美的价值判断和创作思想的审度,是通过书迹显现的精神之美。对于梅先生而言,书法艺术是精神的追求,有了这种追求就有了书魂。书法也反映一种生命的运动形态,梅先生的书法就像是借用线条在空间中所进行的生命运动,平实的笔迹流露着空灵与自然,既是超越又是飘逸的。书法中舒缓的线如平沙之浩瀚、激越的线又像奔腾的流水、清刚的线条则是凝练的,不同线条的体会让人感受到恣肆、厚重、平淡、古雅的书法之美。梅先生的书法具有诗意的抒情性,强化了他的书写意味是书写性与艺术性的融合(图3)。

(下转8版)

(上接7版)

这幅作品,线条自然朴拙,形体在空间变化中有稳健的力量感,积点而成线,笔墨内敛,言简意赅,言之有物,颇有金石笔趣,既从金石碑刻中寻其厚重和苍茫的根源,同时又追求帖的生动与流畅。

书法研究的是线条、结字和章法,这三个方面都有学问。结字讲究结字之法,这方面很多书法家都有研究,比如王羲之结字跳跃灵动、颜真卿的中正、米芾的欹侧、黄庭坚的长枪大戟等等。不同的结字技巧使字形有不同变化,不同的造型恰是吸引人注意的地方,不同的结字风格,又形成不一样的美,这在行书、草书中最为多见。一些经典名作,字的形态、意态不仅反映文字的结构特征,同时还反映了汉字的艺术趣味。梅先生的书法结字打破了常规采用的动静、正斜、浓淡等方式,有节奏、有情趣、有趣味,充满哲理性的表现意味,在错落、疏密等关系中实现了参差错落的美(图4)。

该作品用笔变化丰富,笔的藏露、轻重、快慢、使转等帖的用笔方法与拙朴的篆籀用笔相结合,结字有欹侧、平实、静穆、繁复、简洁,其意态独具洒脱与沉凝。

通过笔线感受书家内心的想法和内在的精神气质,个人的书法品质也因对于线的体验和认知而得以实现。梅先生关于笔线的理解可以从他的书论中感受到,如他说“如果说当代书法所失落的恰恰是传统书法中最精微最玄妙最具艺术审美表现价值的‘笔法’,那么,充斥在无数件宣纸上的点画线条显然就是不耐看的,经不住推敲的许许多多的‘悬浮’的缺少内涵力的线画了。我以为大体说来又有两种:一种是故作有力、深厚,而实则呆滞板结,缺少灵活张力者;一种是张狂其外,实则外强中干,缺少内蕴者。前者之病在书家才气不足、领悟力差,后者之病在书家矜才使气、有性无功。”[1]44可以看出,他所强调的线是要精微、玄妙和有内蕴,要耐看和经得起推敲,这样的线才是具有生命力的线。

修身悟道能有功于书法创作,论书法实是论人生,论格局,论境界,论高度,论性灵。在书法创作中,梅先生这种平实、雅致的书法品质尤为难得,其书法创作的背后是潜在的文化内涵,他的书法世界是空灵而隐隐有物的,难于琢磨,得之于虚,而成于虚实相生,其内敛和韵致已是上乘。中国文化主其虚,梅先生的书法不张扬,去其火气,他通过内外兼修,妙造天地自然,既古又新,有无相生,阴阳相和,走向哲理化、率真化,在气韵、格调等皆入其真境。

书法中的气象反映了人生的智慧,书法容纳万物包润万物而出之以平静,在冲和虚灵中实现书趣之美。梅先生的书法,融合大道、万物,有理趣、有性情,强调一种无力之力的柔韧,以笔墨的幽淡简逸、虚灵生动出之。

四、高华的书学境界

梅先生所走的是一条特立独行甚至是一条孤独寂寞的艺术创作之路,他有自己的认知和见解而不被一些观念所左右,他的书法从哲理、学养、性情中来,有天趣,有本色,实现了书法创作的天真烂漫之美。他关怀本心,关注天地自然。对于书法而言,他的书法是简朴率性的,也是自然而真实的,主要建立在奇崛雄奇、苍茫活脱的基础之上。其书运实求虚,每个字的大小,笔墨的浓淡等等搭配形成了厚重、老辣、稳练的笔趣,穿插变化、线条的浓淡干湿推动了一种真率美的形成。其书既有章草的洗练又有行草的率性,其字如慎、如怨、如怒、如笑,在不变中求变,奇古又轻灵。

“正如薛永年评论其学风所言:‘于侧身书画批评之初,即以兼容并包的胸怀、实事求是的学风、平等对话的心态,既在评论优长上以灵心妙悟阐幽表微,又以过人的胆识破除了为尊者讳、为长者讳的古老习惯,坦率而真诚地指出了不足,为被批评者指出了努力方向,为欣赏者、学习者点出了勿为浮名过实所蔽的问题’。”[5]这正是梅先生的质朴学风的一个写照,以实事求是的态度把批评和经验相结合,在其书法中形成了书法创作的关于“真”“朴”的审美精神。其书画创作的表现形式可以说是他艺术的拓展也可以说是关于生活与艺术的转换。梅先生的书法有格调、有境界,耐得住咀嚼,其原因之一也多来源于这种“朴”的治学精神。他的书法植根于传统,不以求新为目标,但其个性的朴实以及他的独到见解,反而使他的书法独树一帜。

如果把书法的创作分成几个层次,第一层应是能品,就是会写;第二层是妙品,书家有功力有传承,在结字、布局等方面也有自己的特点,笔画映带巧妙,看起来有美感;第三层是神品,这一层更高,不仅字形变化无穷,线条有意蕴,能够把人的审美带到一个新的境地。神品之作是有贡献的,有的开宗立派,有的具有鲜明的艺术特色,体现了人性的真善美,这一层境界有高度又有个性风格。高层次的书法作品是关乎人心的,是本质的,是高逸的,具有浓郁的人性思想,能够讴歌和礼赞人的生命价值。梅先生的线条如金刚杵,其书风清雅、拙朴、淡逸,以格调高逸为趣尚。他书法中的线真实地反映了他朴拙的修为,其书本身就是他鲜活的艺术语言,这些语言随着不同的艺术追求而反映不同的人生态度和精神气质。

一张洁白的宣纸是虚,但有了笔墨就有了实,笔墨本身就有虚实变化(图5)。这幅书法的布白即虚空,经过文字的实,又使整个空间虚中有实,实中有虚,虚虚实实,动静开合,整个章法变化无穷。书法意境是书法境界的真实存在,物我融合的笔墨意象成为万千形象,主客体交融构成了有血有肉的审美存在。梅先生通过书法的点线和空间以不同线的趣味和境界实现了畅叙幽然、天真平淡的审美境界。

书法追求一种高度自由的书写状态,这种状态又是书家关于文化、审美的一种体验活动。书法的高境界与个人的修为、才情、眼界、胸怀是分不开的,又与对书法创作的定位和价值评判有关。书法亦是一种修身之道,追求书写的自由,不被物役,不被名利所控即书法修养的一个重点,反过来说修养身心也是书法创作的内在要求,书写的目的即要在人的生命中实现欢快的愉悦。梅先生的书法尤为强调对书法生命精神的表达,通过点线和形的塑造,传递出与自然世界相呼吸的生命状态。

梅先生的书法融合碑帖之意趣,有气魄、有境界,一点一画灌注着浑厚清新的书写意味(图6)。此作在笔墨、空间、结构方面透露出拙朴的艺术气息,具有一种平和、淡然、大朴不凋且不加修饰的美学风骨。他的书法结合传统哲学思想,求其本心的表达,其书让人安静,经过对文化的深层次解读,形成了坦然充实的艺术趣味,品他的书法就像是品读深层的性灵文化。他以质朴的生命美学融入其书,实现了平实拙朴的书学理想,其书简之有意、有韵,其书象之厚、深、渊、博、雅,有其苍茫温润之气,冲和简古而清虚空灵。

结语

梅先生在书法领域取得了很高成就,他的书法以醇厚、古朴为宗,理法和思想并重,既强调文人的书卷气息又能反映时下的创作追求。他把文化、哲学、诗词等融入其书,形成了真实而旷远的书法内在美,其书把苍莽之气、秀逸之姿表现了出来,实现了心性与书法本一的目的——抚慰人的心灵。他的书法深悟禅机,平和、恬淡,有出尘之妙,无求而品自高,是心灵的观照,是根于本心而又实现了超越的一种书法大境界。他通过对书法势、气、趣、神的表达,在简洁、静穆、深远的笔墨意象中,品悟了人生之理趣和生命精神,经过理论化、系统化、哲学化的参悟而入其浑然清雅之境。

总的说来,梅先生注重学术,潜心论学,以书法的平实反映其精神追求和人生境界。他的书法有余味,有诗意,反映了生命形态的无拘无束和自由自在,可谓人书俱老,艺道从容。

【参考文献】

[1]梅墨生.一如化蝶——梅墨生书法文选[M].北京:荣宝斋出版社,2016.

[2]姜寿田.梅墨生——现代书法家批评[M].上海:上海书画出版社,2019.

[3]罗一平.曹溪一滴水“梅家”数重山——论梅墨生的绘画艺术[J].东方艺术,2008(06):38-47.

[4]钱陈翔.山高水长有时尽 唯我师恩日月长——追忆恩师梅墨生先生[J].荣宝斋,2020(02):236-239.

[5]朱万章.学艺交融的梅墨生[J].大众书法,2024(03):26-27.

(作者系内蒙古民族文化艺术研究院研究员)