巴彦淖尔地区土圆仓功能初探

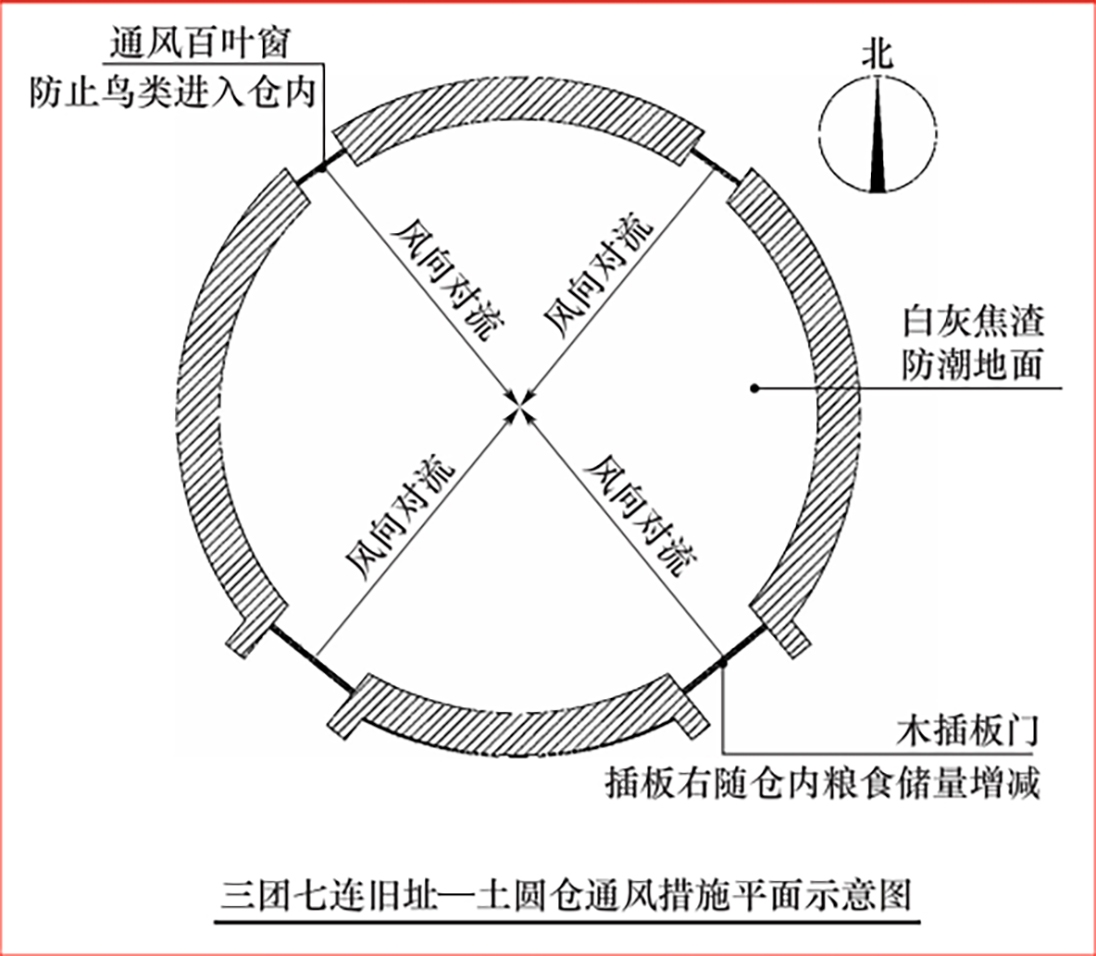

图3 三团七连旧址—土圆仓通风措施平面示意图

图4 三团七连旧址—土圆仓木插板门

图5 三团七连旧址土圆仓通风百叶窗

图6 河套粮库旧址群(三道桥粮库旧址)土圆仓现状俯拍

图7 土圆仓仓内地面清理后毛石通风通道(进深方向拍摄)

图8 三道桥粮库旧址土圆仓单体照片

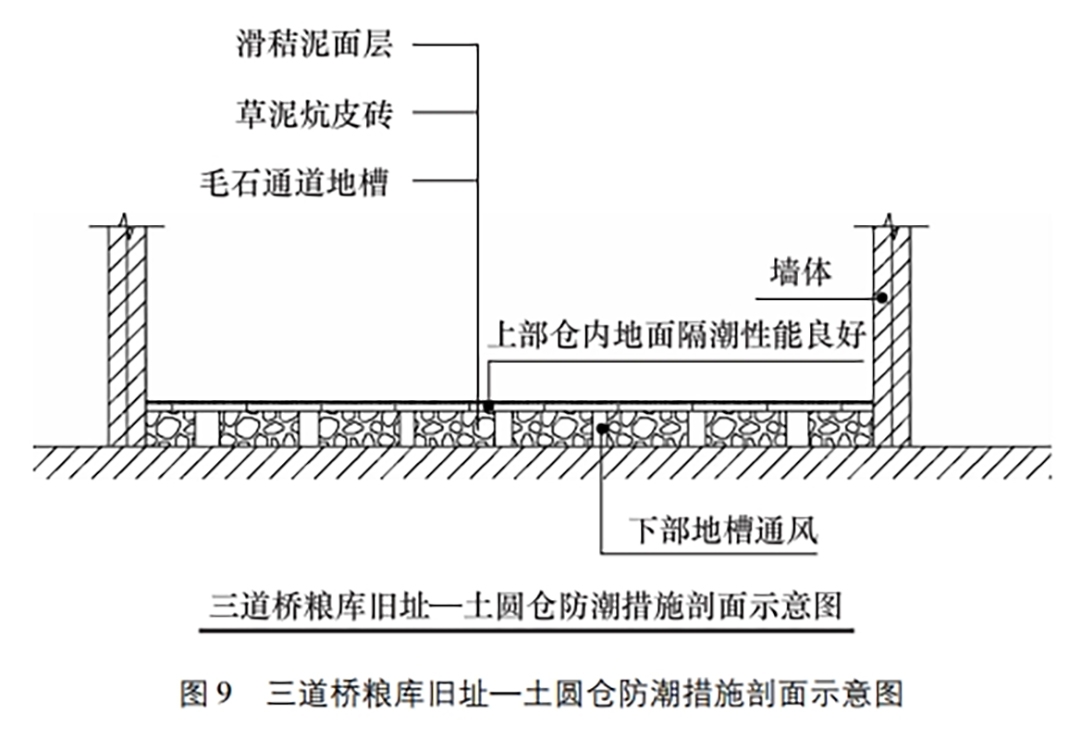

图9 三道桥粮库旧址—土圆仓防潮措施剖面示意图

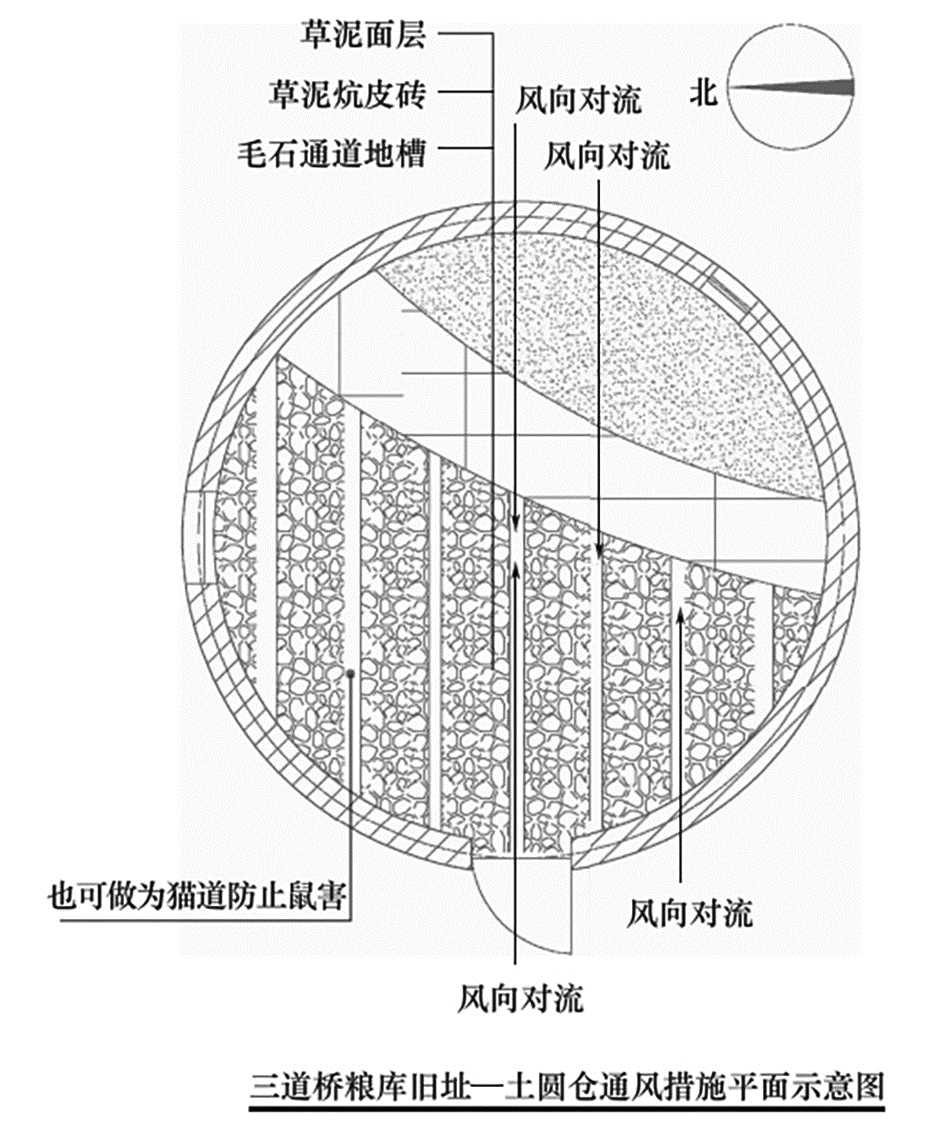

图10 三道桥粮库旧址—土圆仓通风措施平面示意图

图11 仓体门窗布置(从门口向内拍摄)

图12 仓体排气孔

□ 王任湦 闫丽英 李辉璟

河套地区,沃野膏壤,历来为兵家必争之地。战国时期,赵国拓边于此,秦始皇筑长城围戍,汉武帝置朔方郡 统辖,北魏设沃野镇,唐设西受降城,自古为重要的粮食产地。抗战时期,随着生产建设兵团的组建,粮食产量提升,遂建设,土圆仓储粮。巴彦淖尔地区现存具有代表性土圆仓3处,共计19座,包括内蒙古生产建设兵团一师建筑群(三团七连旧址)—粮种仓、河套粮库旧址群(三道桥粮库 旧址)、纳林套海农场,其中前两处现已被公布为第五批自治区级重点文物保护单位。

一 、土圆仓建造背景

20世纪60 年代末,粮食经营量和库存量持续上升 ,国家粮库代农村社队保管的储备粮也增加不少 ,仓库建设跟 不上粮食储存需要。在这种情况下 ,在 1969年6月召开的全国粮食工作改革经验交流会上 ,推广了黑龙江明水县用一把草、一把泥建设土圆仓的经验。

土圆仓可谓是中国粮食仓储历史上的一大创举。中华人民共和国成立初期的经济恢复时期,全国推行征收公粮、代购商品粮,导致粮食储量急剧增加,原有的粮仓不够使用。1950年,原政务院财政经济委员会要求“各地区必须在批准的粮务费用内,拨出一部分费用修建一些新粮库”。根据这一要求,各地掀起了建造粮仓的热潮。

二 、地理位置与环境

(一)内蒙古生产建设兵团一师建筑群(三团七连旧址)粮种仓

该仓位于巴彦淖尔市磴口县隆盛合镇哈腾套海农场七连村南部。

磴口县境内地形地貌复杂,大体可分为山地、沙漠、平原、河流四种类型。北部是高耸巍峨的狼山山脉,为土石山区,面积145.3万亩,蕴藏着丰富的矿产资源;西部是广袤的乌兰布和沙漠,地表为沙丘和沙生植物覆盖,面积426.9亩;东部为一望无垠的黄河冲积平原,平原区45.6万亩,地势平坦,土地肥沃,渠道纵横,灌溉便利;南面是奔腾咆哮的古老黄河,黄河水域 7.3亩,整个地形除山区外,其他均呈现东南高、西北低,东南逐步向西北倾斜的地貌,从东南总干渠引水到西北乌兰布和沙区,坡降23m。境内海拔最高2046m,最低1030m。全县大部分地区能引黄河水自流灌溉。有大小湖泊18个,水面2.25万亩。

(二)河套粮库旧址群(三道桥粮库旧址)

该粮库位于巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇杨家河西 200m路北,海拔1033.7m。

三道桥镇地处阴山南麓至黄河北岸的河套平原腹地。地势平坦,地形分为冲积平原、洪积平原,一般海拔为1032~1050m。三道桥镇境内河道属黄河流域河套灌区,流域面积为18.28km2,河流总长度为15.4km,河网密度为0.1km/km2,年均流量为25m3/s,主要干渠有杨家河干渠、乌拉河干渠。

(三)纳林套海农场土圆仓群

该农场位于巴彦淖尔市磴口县红旗镇纳林套海农场派出所院子的东西两侧。

纳林套海农场位于乌兰布和沙漠东北边缘,属国家生态环境建设重点地区之一。场部所在地红旗镇距磴口县政府所在地巴彦高勒镇 39km,磴(磴口)吉(吉兰泰)公路横穿而过。农场现有 9个农业分场,总面积 11万亩,已开发耕地1.9万多亩,林果地1.91万多亩,现有水面1.5万亩。现有耕地及宜农宜林荒地均可引黄河水自流灌溉(图1)。

三、分布情况、建筑结构功能与布局

(一)内蒙古生产建设兵团一师建筑群(三团七连旧址)粮种仓

该建筑仅为独立的 1座单体土圆仓,处于一处台地上。建筑整体呈圆柱形,内径 6.14m、外径7m,建筑面积为59.42m2,仓高 4.228m。两边有环形上粮蹬道,宽 0.75m,紧贴仓体环绕至仓体北侧。仓底为白灰焦渣地面。建筑墙体为外坯里砖、四丁砖下碱, 内墙三合灰(混蛋灰)抹面,外墙滑秸泥抹面。仓身下部东南、西南各开有1个木插板门,仓门宽1.1m、高2.1m。仓身上部东北、西北各开有1扇百叶窗,窗宽0.61m、高0.47m。檩、椽、柳笆作为屋面基层,屋面为滑秸泥背平顶屋面,双层直檐,顶部留有 2处入粮口,顶部整体向后檐出水(图2)。

(下转2版)

(上接1版)

该处土圆仓的防潮与通风措施如下。

①防潮措施

由于该土圆仓建造于相对干燥的台地上, 因此在建造时仓体基础只用白灰焦渣进行夯实,以达到防潮的作用。仓内墙面以三合灰(混蛋灰)抹面,也是为了起到防潮作用。

②通风措施

该土圆仓仅为单一的建筑物,周边环境开阔、通风良好、无遮挡物, 因此在建造时仓体基础未做过通风处理,只在仓身墙体处按对角开门和窗,使仓内通风达到极佳的效果(图3、图 4、图5)。

(二)河套粮库旧址群(三道桥粮库旧址)

该粮库包括苏式仓1座,土圆仓5座。5座整体坐东朝西,由南向北平均分布,间隔 1.6m,直径各不相同,高度相同(图 6)。

该处土圆仓建筑整体呈圆柱形,以其中1号仓为例,平面内径 5.5m、外径6.1m,建筑面积29.2m2;仓高4.38m。基础地面为毛石基础,现存高度 0.26m,并留有通风通道,通道均宽 0.14m,仓内地面在毛石通风通道上皮铺设炕皮砖,砖厚0.06m,再用滑秸泥抹制罩面层,厚 0.02m(图 7)。

该类土圆仓墙体为剁泥法砌筑,使用的土材料是随处可见的泥土,土中添加芨芨草作为植物纤维,由人工或动物踩踏完成剁泥的混合搅拌工作,再手工或用模板控制形态并成型,依次向建筑顶端堆砌,反复进行此项工作,形成剁泥建筑。外墙为草泥抹面,内墙为草泥抹面后再进行白灰罩面,达到修饰和补强的双重作用。

每座单体土圆仓仓身分别开有 1扇门,仓门均朝西开放,造型为后期人为改制的五抹头单扇门,仓门宽 0.94m、高 1.89m。仓身东北、东南各开有 1扇窗,东北处为木插板窗,窗宽0.91m、高 1.12m,东南处为简易对开小窗,窗宽 0.36m、高 0.47m,并钉有铁网。每座仓身下部分别开有一处出粮槽,出粮槽宽0.22m、高0.17m、长0.4m,相邻两座仓身对应安放。每座仓身上不规则地留有 5~10处数量不等的排气孔,内径2cm、外径 6cm。

该类土圆仓仓顶均呈“雨伞状”,自下而上由椽、苇席、滑秸泥屋顶组成,檐口处并砌有两层四丁砖压檐砖,每座单体土圆仓檐口处平均分布 5片排水瓦(图8)。

该处土圆仓的防潮与通风措施如下。

① 防潮措施

5座土圆仓由南向北直线分布,相邻距离较近,依农田就地建造。为了达到防潮和通风的最佳效果,该处土圆仓基础地面均为毛石基础,并留有通风地槽;仓内地面在通风地槽上皮铺设炕皮砖,再用滑秸泥抹制罩面层,使仓内地面与下部基础形成了两个看似分隔又互相依存的区域。该处土圆仓基础地面的做法不仅使整个仓体底部通风干燥,又能保护仓内地面不会返潮(图 9)。

土圆仓内墙为草泥抹面后再进行白灰罩面,首先达到修饰和补强的双重作用,更重要的是起到了防潮的作用。由于其材料本身具有一定的透气性和吸湿性,能够促进室内湿气的排放,达到减少潮气的效果。同时,相对于一些易吸水的材料, 白灰墙本身较为耐潮, 即使受到一定程度的潮气侵袭,也不容易出现明显的损坏和开裂。

② 通风措施

该处土圆仓的通风措施主要包括三个方面。

其一,该处土圆仓基础地面均为毛石基础,并留有通风地槽,由于该地区属中温带大陆性季风气候,西风、西北风居多,因此在建造时通风地槽与仓门均与风向对应,使仓体得到最大限度的通风排湿;而且通风地槽同样也作为循环猫道,可以有效地防止鼠害(图 10)。

其二 ,该处土圆仓每处单体建筑均在迎风面开有 1处仓门,在对向位置东北、东南处各开有 1处仓窗,使仓内气流更加畅通(图 11)。

其三,每座仓身上不规则地留有 5~10处数量不等的排气孔,当仓内储粮时,如果有潮气,可以通过排气孔向外界排出(图12)。

(三) 纳林套海农场土圆仓群

该农场由13座土圆仓组成,以纳林套海派出所为中轴线,分为东西两路。

东路土圆仓群整体坐东朝西,由南向北分布组成,间隔3~3.8m不等,直径各不相同,高度相同。西路土圆仓群有 3座土圆仓坐北朝南,由东向西平均分布,间隔3m;其余3座土圆仓坐西朝东,由北向南平均分布,间隔3m;西路土圆仓群直径各不相同,但高度相同(图13)。

(下转3版)

(上接2版)

该类土圆仓建筑整体呈圆柱形,其中以1号仓为例,仓体内径为 5.3m、外径为5.7m,建筑面积 25.5m2;仓高4.5m。虎皮石台基,台基高0.3m,台基自仓门中轴处通进深方向留有通风地槽,地槽宽0.17m、长与仓体进深尺寸相同。仓内为水泥砂浆地面,下部地槽对应处均排布 2个空心方石础,与下部基础通风地槽相通。

仓身墙体下肩为 5层小红砖砌筑,墙身为土坯砌筑,墙身砖檐为小红砖砌筑菱角檐。仓身内墙三合灰(混蛋灰)抹面,外墙滑秸泥抹面;仓身上部、下部各开有1扇门,均为木插板门,仓门宽 0.92m、高1.9m;上部门为往仓内运料使用,下部门为从仓内向外取粮使用。各仓身均开有通风百叶窗 1处,窗宽 0.22m、高0.3m;单开小木门 出粮口1处,宽0.4m、高0.4m;通风孔3~6处不等,宽0.14m、高0.14m。

该类土圆仓仓顶均呈“雨伞状”,自下而上由“人”字形木屋架、椽、柳笆、滑秸泥屋顶组成,檐口处铺砌旧红色瓦(图14)。

该处土圆仓的防潮与通风措施如下。

① 防潮措施

由于该处土圆仓群位于纳林套海农场,也是当时周边各分场的储粮集中点,所以该处土圆仓群在建造时的材料使用及建筑工艺就更为讲究一些。仓体的基础均采用虎皮石台基,不仅满足了承重及美观的要求,又有效地阻止地下水的毛细蒸发作用,达到了防水隔潮的目的(图 15)。

仓身内墙以三合灰(混蛋灰)抹面,仓内地面为水泥砂浆地面,墙面与地面所用的防潮防水材料,形成了当时仓内垂直与水平搭接的可靠防潮系统。

② 通风措施

该处土圆仓的通风措施大致包括三个方面。

其一,虎皮石台基自仓门中轴处通往进深方向留有通风地槽,而且仓内地面上皮与下部地槽对应处均排布 2个空心方石础,与下部基础通风地槽相通,形成了水平与垂直的通风气流网。空气水平方向的流通可以使仓体基础保持通风良好与干燥;空气垂直方向的运动可以使仓内的空气得到流通(图16、图17、图18)。

其二,仓身上部、下部各开有 1扇门,均为木插板门,上部门为往仓内运料使用,下部门为从仓内向外取粮使用,木插板的增减依据仓内储粮多少而定,也能起到一定的通风作用;各仓身均开有通风百叶窗1处,不仅可以起到通风作用,而且可以防止鸟类进仓(图 19)。

其三,每座仓身上不规则地留有 3~6处数量不等的排气孔,当仓内储粮时,如果有潮气,可以通过排气孔向外界抽出潮气(图20)。

四、结语

就巴彦淖尔地区现存的不同形制、不同地区、不同环境的土圆仓来看,大体可分为三类:第一类是居民个人所用的、单一的土圆仓,它的砌筑方式较为讲究一些,但是建造时防潮与通风措施比较简化一些。第二类是集体共用的、仓储需求量大且时间紧迫的、形成群体的,该类土圆仓建造时使用了较为省时的剁泥法进行构筑,防潮与通风措施则利用得丰富巧妙一些。第三类是当时农场场部所用的、仓储需求量大但时间较为宽松、形成群体的,该类土圆仓建造时,无论从砌筑材料、工艺,还是防潮与通风措施的利用,相比第一、第二类的土圆仓等级、规格要更高一些。

就土圆仓因地制宜、就地取材的建造方式而言,真实地反映了建造粮仓的时代需要的紧迫感。

就巴彦淖尔地区现存土圆仓的防潮、通风措施而言,单独、通风良好、地势高且干燥的土圆仓与聚集的、周边环境通风不畅的土圆仓, 以及储粮容量大、农场和分场聚集在一起的土圆仓,它们的防潮措施、通风措施、储粮功能各不相同,但整体而言,其真实地反映了当时在“广积粮”那个特殊年代劳动人民的智慧。而且土圆仓作为备战备荒年代的实物例证,在当地的粮食仓储方面发挥了独特的作用,具有较高的历史价值,是研究备战备荒年代仓储建筑的博物馆。

(王任湦系内蒙古盛邦文物保护工程监理有限公司监理工程师;闫丽英系杭锦后旗文物考古研究中心主任;李辉璟系内蒙古易昌泰建筑有限公司项目负责人)

来源:中国民族建筑学术论文特辑2024