苏轼文学创作的文体融汇及思想嬗变

□刘洁

学界普遍认为黄州时期是苏轼思想的转折点,文风也由此发生转变。但任何转变都不是突然发生的,此前的“蓄积”同样值得关注:“黄州时期”是“乌台诗案”之后的恢复期,走向超脱;而“密州时期”是蓄发期,情感逐渐酝酿,思想斗争日趋激烈。反映在文学作品中,则是苏轼对现实、对人生由笃定到怀疑再到自我说服的动态过程。因此,以密州时期的创作为对象,尝试分析苏轼诗、文、词之间的互文关系与文体差异,概括苏轼这一时期儒道思想交织的复杂心态。

在密期间,苏轼作诗72首,文43篇,词18首。①从总数上看,诗作数量远超词、文之和,但是,72首诗中,次韵、和答的有30首,寄怀赠送的有12首,挽词6首,分韵1首,剩下23首还有一部分是受人托请,自抒情志的连二成都不到。43篇文章含奏启、上书、表、状、疏9篇,因公而作的祭文、记、跋9篇,书信16篇,剩下的除受托请而作的也只十之二三。词作涉及刺时、宴请、游玩、送别、寄怀,但皆从己出。如果将创作动机规定为“发乎情”的话,苏轼在密州“发乎情”的诗、文数量是不及词作的。由此看出,三种文体承载着不同的功能,即使都关乎政见、交际,它们的表现形式也不同。诗、文的交际、政治功能沿袭前代,适用场景更广泛,而词的个人属性、娱乐性更强,它尚未进入主流社交场域,这体现出苏轼的文体分工意识。然而,不可否认的是,苏轼在试图打破这种界限,尤其是诗与词的界限,因为他用创作证明词的表现内容可以更广,表现形式可以不必“十七八女郎,执红牙板”,表现场合突破筵席限制。

一、词体诗心:诗法传统在东坡词中的创造性转化

关于词,在回复鲜于侁索诗的一封信中,苏轼说:“所索拙诗,岂敢措手,然不可不作,特未暇耳。近却颇作小词,虽无柳七郎风味,亦自是一家。呵呵。数日前,猎于郊外,所获颇多。作得一阕,令东州壮士扺掌顿足而歌之,吹笛击鼓以为节,颇壮观也。写呈取笑。”此处传达出三点信息:第一,作诗需要闲暇;第二,苏轼自知词风不同于传统审美之词作,但也是一种“壮观”之美;第三,所作小词已经历表演实践,伴奏乐器为笛子和鼓,而这也是军乐器的标配。可见作词很便宜,不需要那么多条件来配合;词作的表演形式可以不拘一格,乐器、演奏者都可“就地取材”。

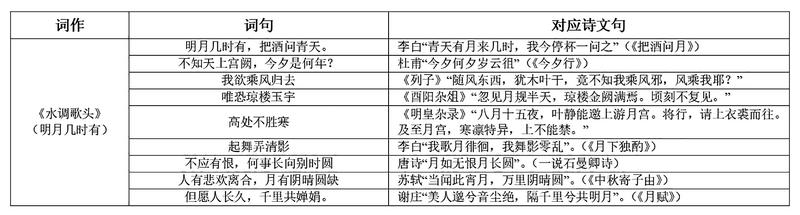

苏轼诗对词创作影响,很大程度上体现于“檃栝”这一写作手法,苏轼运用得炉火纯青。仅以《水调歌头》[1]一词为例(见图表)。

由此可以看出,苏轼词句对诗、文句化用的用力之大。此外,苏词中还不乏“君不见”“归去来兮”类句式,这也本是歌行体的常用写法。

苏词借鉴诗法,还有诸多表现,其中之一就是苏词中用典不逊于诗。如《河满子》(见说岷峨凄怆),连用“唐李勣”(西南长城)、“韦皋”(八国初平)、司马相如与王褒典事,来赞美益守冯当世的文才武略。再者,苏词问句多,这也是与宋诗明显的不同之处。《水调歌头》已十分显然,《江城子》(相从不觉已春寒)下阕两句连问“云海光宽,何处是超然”“知道故人相念否”,这与宋词的发展趋势相应。李清照的词中疑问句的使用非常频繁,现存45首词中有26首采用了疑问句,约占总数58%。[2]辛弃疾的词中也大量使用问句,如他的《木兰花慢·可怜今夕月》通篇七个问句,气势磅礴且富有想象力。宋词更注重意境和哲理的表达,问句的使用相对较少,这与宋词注重抒情和表达细腻情感的特点有所不同。

词对诗法的借鉴突破了其原有功能边界。词为“诗余”,也可以言志,志有用世之志。如《江城子》(密州出猎)“老夫聊发少年狂”,驰骋沙场,是苏轼幼时梦想,蓄积至此,非“狂”字无以寓之;“鬓微霜,又何妨”与此时期给友朋书信中的“吾病且老”的衰老之调甚不相合,或许这次出猎苏轼是真过瘾了、当真了;“会挽雕弓如满月”,苏轼善射,在凤翔时就对此自矜不已,在朝中、钱塘恐怕没有张弓搭箭的机会,“会挽雕弓如满月”,既是力量的展示,也是对建立军功的期许。不过,对于已经看过苏轼一生的读者而言,词中对自己的外貌描写、狩猎场面描写,彼种酣畅的气势,彼种强烈的愿望,遗憾怜悯之情愈发难以言尽。也有牢骚。如《满江红》(东武城南),“官里事,何时毕”“君不见、兰亭修禊事,当时座上皆豪逸”,抒发官事繁冗的滞闷、今非昔比的寥落。词可言理。如《望江南》(春未老),“休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华”。词可以用来送别。《满江红》(天岂无情)、《江城子》(东武雪中送客),兼得诗之含蓄与词之婉转。词可以用来悼亡,谁说“十年生死两茫茫”比起潘岳、元稹、韦庄就淡薄直冲了呢?词甚至可以和诗,“微雪,客有善吹笛击鼓者。方醉中,有人送《苦寒诗》求和,遂以此答之。”(《蝶恋花》(帘外东风交雨霰))。

二、以文为诗:散文技法对东坡诗体的破立重构

苏轼继承苏洵的文章观,主张文章“有为而作”,反对穿凿、虚言,注重文章的救病功能。《凫绎先生文集序》评价颜太初的诗文“皆有为而作,精悍确苦。言必中当世之过,凿凿乎如五谷必可以疗饥,断断乎如药石必可以伐病。其游谈可以为高,枝词可以为美者,先生无一言”,可以看出苏轼为文的倾向。

苏文譬喻说理,寓理于文,这种特征在苏诗中同样普遍。《盖公堂记》,用今日之医事说汉初盖公治民之理,用盖公治民之理讽当下劳民之政弊;《李氏山房藏书记》指出近岁学者文词学术“游谈无根”是因为“皆束书不观”;《雩泉记》以“祷于兹山,未尝不应”来反问官吏是否能像常山一样,对百姓所求、所痛有所悲悯有所回应:他对于官吏是否可以“如常山雩泉之可信而恃”的呐喊,是他作《吁嗟》诗的本旨。

其次,用文的句式写诗。如“吉祥寺中锦千堆,千年赏花真盛哉”中“哉”的使用。然而,不好的影响在诗中也有体现。有的诗太俚了,如《苏州姚氏三瑞堂》“君不见董召南,隐居行义孝且慈,天公亦恐无人知。故令鸡狗相哺儿,又令韩老为作诗”,虽然包含董、韩典故,但仍于托请之文不合。有的诗节奏拖沓,如《莫笑银杯小 答乔太傅》“陶潜一县令,独饮仍独醒。犹将公田二顷五十亩,种秫作酒不种秔”,5-5-9-7的句式加上口语化的用词,失之流易。《和张子野见寄三绝句》其二是苏轼对自己诗歌的描述“狂吟跌宕无风雅,醉墨淋漓不整齐”,颇适用。

三、密州问道:地域经验与儒释道思想的淬炼升华

文、诗、词在内容与风格上虽存在诸般差异,但因同为苏轼所作,故皆蕴含其一贯思想。

“齐物”。《超然台记》是一篇围绕“乐”而对人、物关系进行思考的哲思散文。“凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也”,这是庄子“齐物”思想。“人之所欲无穷,而物之所以足吾欲者有尽”,这是客观事实,适用于大部分“游于物内”的人,即“不齐物”的人,因为“不齐物”就会美恶辨战于内、去取择交于前,也就是权衡得失,且常常伤感于“失”。然而,伤于“失”是人原本想要追求的吗?当然不是,人最初都是追求“乐”的。怎样才能常“乐”?根本方法就是跳出“物”的限制,即跳出自身对于“物”的定义,游于物外,这样才能“无所往而不乐”,才能不至于“眩乱反复”,一如“人无贤愚,皆有可用”(《密州谢上表》)。不仅“齐物”“齐人”,也“齐地”“齐时”,在给灵隐寺知和尚的书信中,他说“虽不愜素尚,然勉为法众,何处不可作佛事”。

鲜明的主体意识。“用舍由时,行藏在我”,句出《论语·述尔》“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫”,落脚点在“在我”:我心可以支配我身,我并非随波逐流,即使时代洪流迅猛直下,我也能看清自己的处境。在《西斋》诗中,“杖藜观物化,亦以观我生”,“我”与“物”既是分别存在的,又是相互关联的,他能看到那个独立存在的“我”,同时也明白“我”是不可能绝对独立的。在这样的观察下,无论先前是歌笑是悲叹,终能自知,才能“须臾便堪笑,万事风雨散”,任满归朝作别密州官民时才有“官居如传舍,人世等浮云”的感慨。

用世之志坚定。此时,苏轼仍汲汲于施展才能,和在凤翔时无异,“安南代北骚然,愚智共忧,而吾徒独在闲处,虽知天幸,然忧愧深矣”(《与文与可十一首》其二)。对于道家养生方,他有着清晰的定位:“此事本林下无以遣日,聊用适意可也。若恃以为生,则为造物者所恶矣。僕方苟禄出仕,岂暇为此。”(与富道士信)苏轼对道家养生方只看作闲时消遣,不必当真,在公务与方药之间,他毫无悬疑地以公务为重。这就可以见出儒、道孰轻孰重了,与他后来南迁时对道教养生的态度迥异。

苏轼密州时期的创作深刻映照其自杭州调任后的低落心境(“殊不佳”),且两年间作品多聚焦于“忧民”与“忧己”,鲜能全然摆脱这一情感基调。黄道周评《超然台记》云:“不惟文思温润有余,而说安遇顺生之理,极为透彻。此坡翁生平实际也故其临老谪居海外,穷愁颠倒,无不自得,真能超然物外者矣。”石斋先生对苏轼密州时期思想特质的把握是精准透彻的。

【注释】

①本研究数据系根据李增波主编《苏轼在密州》(齐鲁书社1995年出版)所载文献资料进行量化统计得出。

【参考文献】

[1]苏轼.刘尚荣,校证.东坡词傅干注校证[M].上海:上海古籍出版社,2016:29-31.

[2]沈荣森.李清照词的拟问艺术[J].成都大学学报(社会科学版),2003(02):79-81.

(作者系闽南师范大学博士研究生)