巴彦淖尔市文化遗产

鸡鹿塞

采集遗物

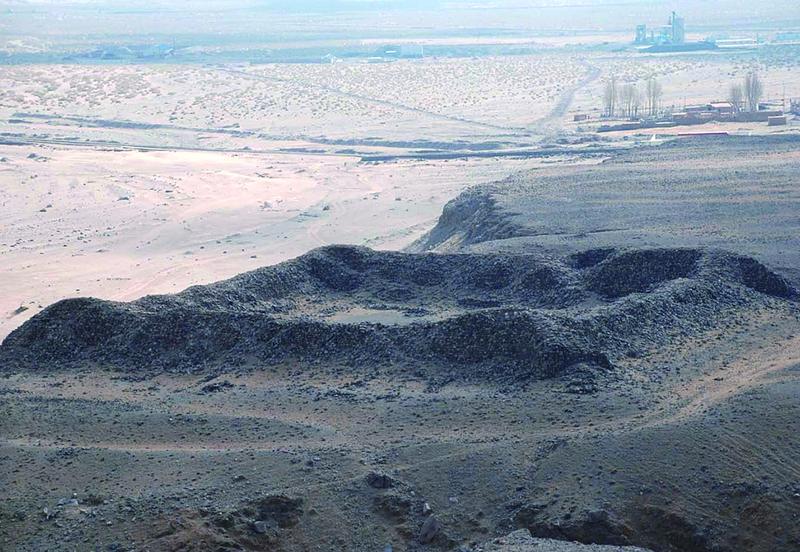

鸡鹿塞全景(北—南)

□ 李倩 李建新 胡延春 王建伟 李权 胡怀峰/文 王浩 李建新 菅强/图

(接第13期)

磴口县哈隆格乃石城(鸡鹿塞古城)

全国重点文物保护单位。位于磴口县沙金套海苏木巴音乌拉嘎查北,建于巴彦乌拉山哈隆格乃山谷口外西侧一级台地上,西依陡壁,南北两面为斜沟,地势险峻,极难攀爬。由于常年受风雨侵蚀和人为攀登,古城受到一定程度的损坏。

古城平面呈正方形,南北向,边长68米。城墙用花岗岩和花岗片麻岩砌成,内充砂石,整齐坚固。基宽5.3米、顶宽3.7米、高5~8米。南墙略偏西处设一门,门外加筑长方形瓮城,瓮城南北14米,东西21米,东面开门。城四角有凸出的角台,南墙东半部有斜坡形登顶蹬道。城中有石筑房基1座,东西长8.8米、南北宽6.25米。城西侧有一道塞墙。城内采集有汉代的绳纹砖、瓦,灰陶弦纹罐、盆,夹砂灰陶粗绳纹釜残片及铜镞、弩机部件等。

《汉书·地理志》在朔方郡窳浑城下有注文曰:“有道西北出鸡鹿塞”。目前已知磴口县沙金套海城址为汉代窳浑古城,在窳浑古城西北沿巴彦乌拉山一带,哈隆格乃沟是一处最大的山峡,是从乌兰布和沙漠北部通向山后地区最易通行的一条天然谷道。从哈隆格乃山峡的南口向东南行约20公里,即到达窳浑古城,是沿山一带到达窳浑的最短距离。山峡最南一段约10公里,两壁山崖陡峭,形势险要,而谷底却地势平坦,汽车可以畅行无阻。在古代,这里应该是从阴山以南进入蒙古高原的一条捷径通道,地理位置重要。在这段峡谷之内东西两壁的不同高度上,发现了十余处汉代石筑烽燧、堡寨、坞障遗址,其中规模最大的当属哈隆格乃石城。哈隆格乃石城高踞峡谷南口,北控阴山山谷,南屏山南平原,与窳浑故城互作犄角之势,拱卫着朔方郡,地理位置险要。从哈隆格乃石城和窳浑县故城的里程方位,再结合文献记载,确定这座石城应当是汉代鸡鹿塞故址。

鸡鹿塞古城建于汉武帝元狩三年(前120年),是当时重要的军事要塞,是西汉时期中原和匈奴经济政治往来的重要关卡,也是我国古代最早的瓮城之一。相传汉将卫青、霍去病在此击败匈奴右贤王。呼韩邪单于曾由此出塞,窦宪出兵大败北匈奴也由此出塞。《汉书·匈奴传》记载:“单于就邸月余,遣归国……汉遣长乐卫尉高昌侯董忠、车骑都尉韩昌,将骑万六千,又发边郡士马以千数,送单于出朔方鸡鹿塞。”这座巍峨的鸡鹿塞虽然历经两千多年,仍屹立在山坡上,成为汉朝与匈奴友好往来的历史见证。

巴彦淖尔战国赵北长城

全国重点文物保护单位。战国时期的赵国曾修筑过南长城和北长城,位于内蒙古境内的是北长城,俗称赵北长城。巴彦淖尔境内的赵北长城位于乌拉特前旗乌拉山南麓山脚下较平缓的二级台地上,北依乌拉山山脉,险峰陡峻据为天险。长城南为河套平原,墙体南北两侧多为草场,山水冲沟和冲积扇较多,砾岩遍布。所处位置是农牧接合区,长城以南农业为主,以北畜牧业为主。该段赵长城为战国时期赵国的北部疆界西段,是东西横亘在巴彦淖尔市境内四条长城中位置最南、时代最早的一条,秦汉延用。

该段长城因险傍山而筑,东以白彦花镇乌宝力格嘎查东端与包头市哈业胡同乡交界处为起点,西以公庙子嘎查西端乌兰布拉格沟沟口为止点(此沟口以前称为大坝沟口,长城调查时统一命名为布拉格沟沟口),中途经过和顺庄、红旗队、小庙子、哈拉汗、公庙子,东西总长约53公里,其中因自然或人为因素损毁消失约24公里。

该段长城大部分为夯筑土墙,残基宽6~8米、顶宽3~5米、残高1~3米不等。夯土土质较黄,夹杂砂粒较多。局部墙体为石块垒砌,残宽2~4米、高1~2米。长城保存状况较差,受风沙侵蚀、山水冲刷、人为破坏等因素的影响,墙体遭受一定程度的破坏。有的土筑墙体因常年泥土淤积被深埋地下,形成高出地表1~1.5米的土垄。

《史记·匈奴列传》记载:“赵武灵王亦变胡服,习骑射,北破林胡、楼烦,筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞,而置云中、雁门、代郡。”赵武灵王所筑长城,起自河北省西北部的蔚县,沿洋河进入内蒙古,向西沿辉腾沟(阴山东段)、大青山、乌拉山南麓的平缓地带伸延,至乌拉特前旗布拉格沟沟口为止,内蒙古境内全长约500公里。自布拉格沟沟口以西的乌拉山西段为险峰陡岭,可据险扼守,未见有长城遗迹。北魏地理学家郦道元在《水经注·河水》中对阴山南麓的这段长城记载说:“芒干水(即今大黑河)又西南径白道南谷口,有城在右,萦带长城……顾瞻左右,山椒之上,有垣若颓基焉,沿溪亘岭,东西无极,疑赵武灵王之所筑也。”经过调查与文献对照,乌拉山南麓长城即为赵长城大青山南麓中的最西端的一段。此段长城于公元前306年开始修筑,是中国历史上最早的长城遗迹之一,距今2300多年。

战国时期,赵武灵王采用胡服骑射后,势力向北扩张。公元前307年攻入阴山以南地带,将原居住于此的林胡、楼烦等北方民族驱逐到河套以内(巴彦淖尔狼山南及鄂尔多斯地区)。为了防御北方游牧民族的侵扰,在阴山南麓一线构筑了军事防御工程——赵北长城,形成了一道坚实屏障。因此,在大青山、乌拉山以南地带发现有赵国文化遗存,狼山一带却未发现战国遗迹或遗物,证实赵武灵王扩张以后的版图,西端只到西山嘴一带。

另外,在长城以南还发现有大量烽火台、三顶帐房古城及公庙沟口、张连喜店城障等军事设施遗址,它们是当时的属县或郡址所在,时代从战国延续到汉代。这些城障和郡县遗址与长城关系密切,它们北依乌拉山为屏障,南有黄河为天险,中间烽燧相望,共同组成了赵国北部一道坚固的防线。而赵北长城又起到括地广境,把农牧分界线向北推移的作用。

乌拉特前旗张连喜店障址

巴彦淖尔市重点文物保护单位。位于乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥张连喜店村东南,是一处战国秦汉时代的障城遗址。障址地处乌拉山南麓的蓿亥滩,南临黄河,为黄河农耕灌溉区。

1984年,第二次全国文物普查时,对该遗址进行过调查、记录、测量等。21世纪初,第三次全国文物普查时,对城址的保存现状进行了调查、记录,勘测城墙范围。

障址基本呈长方形,东北角作圆弧形,残存东墙与北墙,西墙和南墙因乌拉山山水冲刷及开垦土地遭到破坏,基本消失。北墙残长约1100米,东墙残长约1170米。城墙夯筑,基宽8~12米、残高1.5~2.8米。东墙中部加筑瓮城,障外40米接筑坞墙,残高不足1米。城址内采集有灰陶弦纹罐残片、“五铢”钱和铜镞等。

障址正处于赵长城西端起点附近,北有赵长城,为长城的军事附属建筑,战略位置十分重要,因此秦汉时期还继续沿用,对当时的中原王朝保卫北疆起到重要作用。

乌拉特前旗公庙子沟口障址

位于乌拉特前旗白彦花镇呼和布拉格嘎查公庙子沟口,公庙沟是乌拉山南麓的一条小沟,沟内山峰为乌拉山最高主峰之一,可远眺大山前后。障址则位于沟口、呼和布拉格沟东侧台地上,北墙紧依战国赵长城。因被破坏,现城址已经模糊不清。20世纪50年代,李逸友先生沿乌拉山调查境内的城堡遗址时发现该障址,在地面采集粗绳纹砖、瓦残片及方格纹陶片等,认定为汉代戍边的城堡,时称公庙沟口汉代城堡。80年代,第二次全国文物普查中曾对公庙子沟口障址做过调查记录。21世纪初,第三次全国文物普查时,又对障址的保存现状进行了复查和记录。

障址平面呈方形,边长140米。夯筑土墙,残基宽3.5米、高0.5~2米。四角有角台,门址不明显。采集有灰陶弦纹罐、筒瓦、板瓦、卷云纹瓦当残片及“半两”“五铢”铜钱等,未发现汉代以后的遗物。障址紧依战国赵长城,为附属于长城的军事设施,与当时的戍边有关。从城内出土物分析,障址的使用年代从战国延续到汉代,为赵国、秦、汉王朝的北疆防御起到一定程度的作用。

来源:《巴彦淖尔文化遗产》(陈永志等主编;文物出版社 2014年8月第1版)