段建珺剪纸艺术传承的美学意义

著名油画家、中国本原文化学创始人、中央美术学院博士生导师、原中国民间剪纸研究会会长靳之林先生为段建珺剪纸题辞

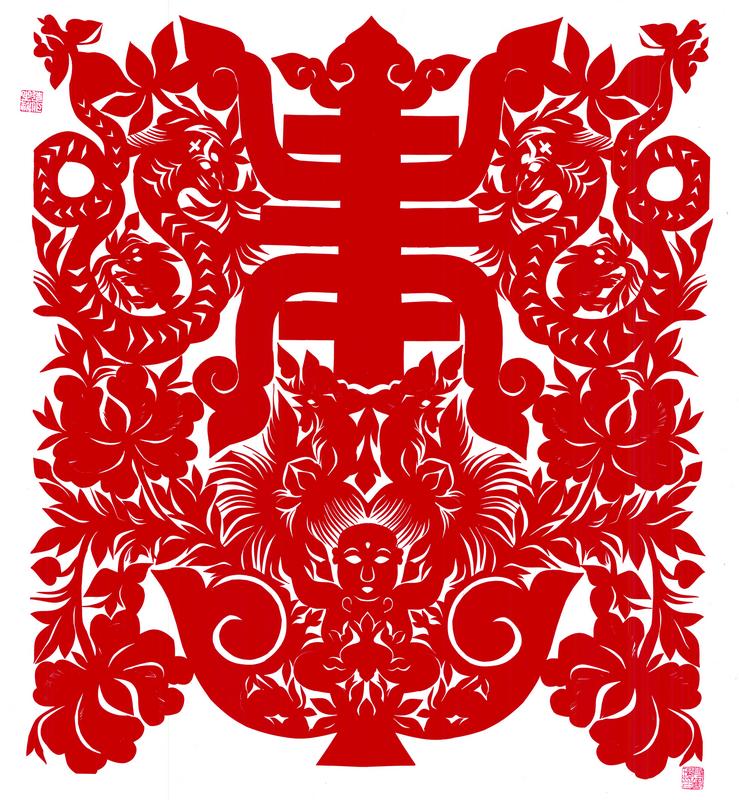

《春色满乾坤》 段建珺

《元宵节——鱼船灯》 段建珺

《芳草流踪》 段建珺

□温智慧

段建珺是和林格尔剪纸艺术的传承人,《段建珺剪纸》一书的出版面世,是非物质文化遗产保护界的一件盛事,作为非物质文化遗产保护项目的成果,对剪纸这一传统民间技艺的传承、保护、发展具有里程碑的意义。

《段建珺剪纸》承载了多民族世代交融,丰厚富集的文化信息,它的出版无疑是“铸牢中华民族共同体意识”丰硕的文化成果,也是推动内蒙古“北疆文化”建设,为努力完成国家交给内蒙古的五大任务、全方位建设“模范自治区”凝聚人心和力量的文化体现。

段建珺及其艺术身份与艺术成就

段建珺,内蒙古和林格尔人,1973年6月出生,系人类非物质文化遗产代表作名录中国剪纸(和林格尔剪纸)国家级代表性传承人、“草原大写意”剪纸艺术开创和实践者、剪纸文化学者,著名剪纸艺术大师。他从1978年开始在乡间学习剪纸等民艺,被誉为“灵人人”。面对濒临消亡的民俗剪纸文化遗存,段建珺苦心传承并开拓性进行民俗剪纸文化抢救、保护、研究、整理和推广,取得一系列重要成就,大量濒临失传的古老剪纸和珍贵民俗文化在他手中得到重生和延续,有不少堪称珍品、孤品。段建珺剪纸在四十余年的积淀与淬变中形成鲜明个性,不断丰富剪纸语言,创造“乱剪”“密剪”剪纸表现技法,拓展和提升了中国剪纸审美空间和美学价值,形成雄厚质朴,古拙浪漫的文化品格和美学气质。

段建珺是当代中国剪纸文化事业的积极践行和推广者,并开创性从事剪纸的组织工作,创立著名的“和林格尔剪纸”和“草原大写意剪纸”文化品牌,抢救发现数以十万计的珍贵剪纸和诸如张花女、康枝儿、谢文女、王枝女、高粉梅、白音仓等大批国宝级传承人,对散落在草原上的蒙古族剪纸进行了首次学术意义上的系统、科学的抢救、搜集、整理和研究,成为研究民俗文化的珍贵原始资料,被誉为“打开民俗剪纸文化宝库的金钥匙”。在几十年深入开展大量实地考察的基础上,段建珺对剪纸等民俗文化进行科学深入研究,担任多项国家级或省部级非遗项目的主编或专项课题项目主持人、编撰工作,取得一系列重要学术成果。现为中国民盟盟员,中国民间文艺家协会理事,中华文化促进会剪纸艺术分会副主席,内蒙古民间文艺家协会副主席、内蒙古文艺志愿者协会副主席,内蒙古民族文化艺术研究院首席专家,南京大学民俗艺术研究所特聘高级创作研究员,内蒙古剪纸学会会长,呼和浩特民间文艺家协会副主席、和林格尔剪纸学会会长,并担任多所高校客座教授[1]。

《段建珺剪纸》所呈现的功夫与功德

这部书的出版发行所获得的成就之丰,是罕见的,也是丰美的,更是有功德的。这部书入选人类非物质文化遗产代表名录、国家级非物质文化遗产代表名录、中国首批传统工艺振兴目录并获得“和林格尔剪纸项目重点成果”等殊荣和成就,也是“铸牢中华民族共同体意识”的文化相关,更为“北疆文化”建设的大潮平添一笔风华,并且把渐行渐远的剪纸这一非物质文化遗产代表性项目进行保护式传承,是文化功德,也是精神功德,善莫大焉。

还要说这部书历经10年的收集、整理、编纂、研讨,下足了功夫,不仅是段建珺老师的苦心孤诣的执着热爱与初心不改的坚持与坚守,也是他用了半生的思考、思索、思辨与历经实践的学术成果。在《段建珺剪纸》编纂过程中,团队之庞大、阵容之高端、历经时间之久,都下了大力气和大功夫。

《段建珺剪纸》一书779页,30多万字,1000多幅照片,这是一个什么样的工程?成书过程的收集、归类、整理……可谓“十年磨剑剑生辉”。这部书资料丰富,成果显著,人力物力维艰,是一项了不起的工程和杰作,特别是段建珺一路走来的风尘、汗香,都经过漫漫的时间检视与洗礼,呈现出应该有的芳华与灿美。

传承式拯救,拯救式传承

非物质文化遗产是各族人民世代相承,与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间,具有民族地区个性审美习惯“活”的显现。非物质文化遗产是中华优秀的文化资源和文明表征。让更多的非物质文化遗产“活”起来,“活”下去,营造传承中华文明浓厚的社会氛围,以及留住其中的历史记忆,让文明之光照亮中华民族伟大的复兴之路,不仅任重,而且道远,且面对或者说存在许多保护与传承的不确定性。段建珺就是行走在剪纸这一非遗项目保护路上的一位使者,他的思考、搜集、整理一直在路上,可谓功莫大焉。正如靳之林先生在序言中说道:“在中国民间剪纸新时代传承和实践中,段建珺无疑是一位极具代表性的杰出传承人,也是一位卓有建树的艺术大师。”

段建珺从喜欢到热爱剪纸这门古老且传统的民间技艺,走过了虚心求教,完成对剪纸的“是什么”和“为什么”的强化与追问,从“知其然”到“知其所以然”的成长与成熟,突破且寻找到学习、创作、发展和弘扬的路径。

现时代的科技发展之迅猛,多少沿袭在生活生产中的传统事物加速和快速消亡,已经成为不可不忧心忡忡的现实与面对。当然正是有了如段建珺一样的一群人,追根溯源,从保护出发,完成对一项文化的传承和抢救。在抢救式的传承过程中,实现了剪纸这项民间技艺从即将消亡的危机中,转化为破茧重生。

以往段建珺谦虚求教做学生,以孜孜不倦的态度走进剪纸这门民间技艺的肌理深处,从心灵手巧到自发和自主式的热爱出发,兢兢业业,殚精竭虑地行走在弘扬传播保护剪纸这门艺术的路上。经过大学美术专业训练,把美术专业的学识见地有效地转化为保护剪纸理论力量。

现在段建珺是当之无愧的专家,大力弘扬和传播剪纸这门艺术,并且从人们对剪纸不入艺术之流派的偏见和狭隘中,让这门古老的民间技艺堂而皇之地在美学美术的范畴中,绽放属于它应该有的艺术光芒。

普遍性文化存在到特殊文化独有

剪纸作为承载传统文化的载体,具有普遍性文化标识。中国传统文化剪纸艺术的历史具有自身形成和发展的历史沿革。据考证,早在春秋战国时期就已经出现了剪纸这门技艺,真正意义上的剪纸艺术是纸张的出现才正式开始的,到了清朝中后期,民间剪纸艺术走向成熟和鼎盛。

剪纸有着极强的民间灵魂和气息,生命力强大、经过上千年沿革发展,剪纸艺术不仅长盛不衰,且愈发壮大普及。剪纸不仅作为装饰,各种题材的图案记载着时代的文化信息,对文化的传承有着很强的记载、记忆与传播作用,是一项普遍性的文化存在。

段建珺的家乡和林格尔县,位于内蒙古自治区中部,是首府呼和浩特市所辖地,是黄河“几字弯”重要区域以及晋陕黄土高原向漠北蒙古高原北渐交接的典型过渡地带,历史上是著名的“Y”字形文化带[1]所属的重要节点,是中国古代著名诗歌《敕勒歌》的发生地和传唱地。历史上这里秦属云中郡,西汉置定襄郡,北魏开国建都盛乐,唐置单于大都护府,辽金以降均有重要建制。北狄、林胡、匈奴、乌桓、鲜卑、突厥、契丹、蒙古、满等古代北方少数民族与汉族均休养生息于此,以农耕和草原文化为主体的多元文化在这里碰撞、交融、发展,催生了和林格尔独特厚重的民俗历史文化,和林格尔文化多元且璀璨,这里丰厚的文化传承和文化富集,使和林格尔成为孕育民间艺术大师的良性土壤,天然环境。

段建珺的剪纸立足草原“性格”,和林格尔“血型”,内蒙古文化记忆,形成独特的一道文化风景,更是北疆文化的重要组成。段建珺深深爱着脚下这片土地,这片土地承载的文化是那样灿烂悠久,在他剪纸艺术实践中自然不自然、自觉不自觉地就会把自己带入到和林格尔这片土地恢宏且宏大的历史与现实的叙事之中,形成鲜明且具有地域特色的剪纸语言的艺术叙述特质,而独树一帜。无论当下科技如何发展,文化变迁如何迅速,传统文化如何加速隐退,他都没有离开现场,地域文化所固有的文化气息没有断裂,没有偏离,紧紧与特色的传统、民俗、文化与现代相系相依,圆融承续。段建珺的剪纸呈现出的是独具和林格尔剪纸语言艺术美学和魅力,又兼具其他地区文化信息的现实存在。

(下转5版)

(上转4版)

剪纸技艺向美学美术回归的成功和被接受

首先,可以说剪纸这门民间技艺曾经大量在民间存在和呈现的现实,尽管具有下里巴人的出身印痕,但是不得否认和轻视,有多少剪纸作品照亮了多少单调的生活,记录了多少传统文化信息,承载了多少民间文化的沿革,保留了多少美学、美术的不可或缺的艺术成分。

段建珺在大学专业学习美术期间,曾迷茫过,甚至怀疑过剪纸的过往与存在的合理性。但是很快便实现了完美的理念融合,与美学艺术的完美对接。

其次,剪纸技艺与美术表现手法、呈现手段的异同。我们知道剪纸这一门古老的民间技艺,一直是广大民众的情感寄托,闲暇之余,农村的女性,大姑娘、小媳妇、老奶奶攒在一起剪纸那热气腾腾的场面,依然鲜活在人们的记忆中,大家互相学习、探讨,其乐融融。所表达这份技艺的手段只是一把咔咔嚓嚓作响的剪刀,在人们手中无穷的运转和一切技法流水般的运行。

书法和书画,虽然也是纸上功夫,却以墨彩和笔毫升华为艺术,归属美学和美术学范畴。一样的载体,不同的待遇,总会为剪纸感到不公平。当剪纸这门古老的技艺渐行渐远,人们才意识到它存在和传承的必要性,而段建珺正是这位先知先觉的人,他义无反顾纵身投入到剪纸艺术研究、挖掘、传承、保护和出新的现场。《段建珺剪纸》一书所呈现给人们的是百感交集,心动万千。如果没有如他的这些人站出来、走进来、走下去,诸多非物质文化早已成为模糊不清的回忆。

当下,剪纸作为一项非物质保护遗产项目,早已实现尊贵的华丽转型,已经不是过去的民间技艺,而是堂而皇之地走向美学、美术研究的范畴,具备了显像的美学和美术学的身份和伦理。

《段建珺剪纸》一书的核心思考

余以为《段建珺剪纸》一书中的第三章“剪纸法论与剪纸新语”是本书最为精华的部分。这一章不仅在剪纸技法的方法论上,阐述了多年的经验积累、技法的嬗变,为新一代剪纸人提供了作为学习最为简捷有效的路径和方法的指导。

段建珺结合自身传承实践,在自身剪纸的传承实践中,把民间赋予所体现剪纸艺术“劲气”的精神道场,在理论上做了引申和发展,形成了在剪纸表现中运“气”与凝“神”相互作用、相互依赖的理论认知。他认为:“气”乃剪纸之命也,没有“气”,这剪纸也就死了,所谓“荡气回肠”之“气”;“气”只有始终如一,贯穿于剪纸全过程中,气定神凝是也;气形于内而发于外,气散而神散。段建珺对“气”和“气息”在剪纸表现中的功能和应用有深刻而独到的理解和认知,如:“气”在剪纸中运用极为关键,没有“气”,剪纸也就没有了,就散了,看似有形有物,实则已经成为没有生命内涵的空壳。他在剪到神采之细微处时,须先吸足气息,屏住呼吸,双眼瞄准剪处,左手托稳纸体,右手运剪讲求稳、顺、活。剪至极精微处,常常是不让气息散出,剪刀此时也是在气息催动下随着气息慢慢流泄,剪刀与纸体交融,是大线条,从剪刃内心到剪尖全部张开,迎着纸体一气呵成,一剪成形。此时,中间不能有停滞或错位,否则,气也就断了,剪刀于是跟着错位,哪怕是一点点,所表现的剪纸物象的形也就跟着走形,没有足够的艺术张力,剪纸的味道就被大大削弱,其审美品质便低了。所谓“气完神足”就是这个道理。关于运“气”和凝“神”的辩证关系,他认为:“气息乎,关乎剪纸之品格。气息发于心而流于手,手动而型生,故形之态之品全乎系于气息也。气息吞吐于天地之间,入化于神境之界,方可游流自若,神自可得矣。‘神’即剪纸之‘活气’,类乎六法之道气韵生动之谓。气息不通,剪纸板滞,通则活矣”。

以上段建珺在剪纸实践过程中所形成的理论思辨,具备了哲学意义的精神思考,对剪纸艺术的传承与发展起到的是指导性的作用。也是对待剪纸艺术的严谨和全神贯注、心无旁骛的精气神法的协同统一。

不仅保护任重,而且传承道远

剪纸,又称剪彩,是一种古老的中国民间艺术形式,通过一把剪刀,一张纸,就可以表达生活中的各种喜怒哀乐,就可以记载不同时代社会风貌的变迁,在一种潜移默化中形成独有的文化的、历史的技艺和记忆。

中国民间与纸相关的纸造型文化形态,恐怕没有比剪纸与民众生活更加紧密的了。正是这样一门深得人们喜爱的艺术形式,遭遇到时代的冲击。

当下,剪纸艺术传承人的困境在于如何将传统技艺产品的生产、传播、使用、鉴赏等社会活动融入更多人的日用和日常生活中,如何让其成为人们无法剥离的生活方式,如何让非遗作品提升人们日常生活的文化意涵[2]。

诚然,当下时代新技术手段的应用,传统工艺人才队伍的培养,剪纸题材的时代信息撷取,剪纸新时代文化意义的表达,都是摆在段建珺面前最为切实的思考。学术界也确实有必要从社会共生理论的视角出发,以传承人的生存境遇为例,探索各圈层划分是否科学,并以诸如艺术实践以及传统技艺传承过程中主体与时代、与社会之间的共生关系等为观照对象,思考机械复制时代、后机械复制时代带给传承人的挑战与机遇。中华传统技艺剪纸作为一门古老的艺术形式,如何应对快节奏发展时代的审美需求,对剪纸这门艺术传承式发展来说,也是不可回避的话题[2]。无论从体裁、载体、手段、技法、应用场景等方面,都必须对守正与出新有辩证性的预判,走适合新时代剪纸发展的新路子。

无论什么形式的具有美学基质的艺术产品,无非是装点生活、工作、学习的各种场景,以艺术美学提振客体的精气神,给生产、生活、生存、生命以美好的寄托,以不同的艺术表达形式来提升和满足不同境域下的美学需求和审美需要。

那么,由剪纸艺术所衍生的美学精神、美学伦理、美学观念,如何在现代审美的环境中实现传统艺术语言向现代艺术形式的转变?为传承和发扬等发展问题提供可备一说的理论思考,正是当下段建珺等一干热爱剪纸艺术的人们,最为现实的思考和时代应变。

传承人要全力探索艺术共生的群落

首先,传承人不仅是传统技艺的传承者,更是传统文化的传播者。传承人应当探索剪纸文化发展共生的新路径,为非遗文化传承打造更为良好的生存空间[2]。其次,不妨尝试与教育互动、与科技联姻、与创意嫁接、与旅游相融,让更多红色元素可触摸、能感知,既能促进更多人走近剪纸这门高邈华贵的艺术,也将为美好生活添彩。段建珺在各级媒体、各种文化场所宣传,乃至剪纸这门艺术深受国外艺术家的喜爱,是很好的中华文化传播路径和文化输出方式。

再次,为更好地使剪纸这门艺术发扬光大,是否尝试题材、规格创新和手段的换代?题材创新,比如:把古典诗词、古今文化名人、现代化建设的场景、共建“一带一路”、铸牢中华民族共同体意识、北疆文化等现实性题材作为剪纸的艺术主题;规格创新,从以往的小规格尺寸,向大规格尺寸进行探索实践;手段创新,采用现代化数字手段,实现传统手段下剪纸艺术手段的新突破。

(下转6版)

(上接5版)

在农历甲辰年春节,段建珺与“和林格尔剪纸传习所”以“龙”为题材的剪纸,在题材选取,是一次合乎中华节日文化需求的佳作。今后,如此这样的剪纸多题材多选择的应用,对剪纸艺术未来传承、保护和发展,无疑起到推进作用,值得段建珺等剪纸传承人进行深沉思考。

展现剪纸艺术的经典之美,在赋能创意产业的同时,要注重原创、要注重时尚、要注重个性。沧海横流,方显英雄本色,青山矗立,不坠凌云之志。

结语

美是自由的形式,是合目的性和规律性的统一。为事的人应当应用规律及由此产生的美感,以及其所涵养的心理结构的相通性,就是文化能够多方融汇的内外根源,也预示着人类历史的殊途同归。

深刻把握事物的本质,从而体现辩证和灵活性,而不是简单的,武断式的取舍,这里“度”将是一个所要研究的课题。

剪纸作为中国传统文化的瑰宝,《段建珺剪纸》给广大剪纸爱好者提供了无限可能的学术信息与治学精神。这部书不仅展现了中华民族的智慧和创造力,还承载着丰富的历史文化信息和民间情感,也正是《段建珺剪纸》一书所要传承剪纸艺术的美学意义之所在。

随着剪纸艺术的不断创新和发展,相信它将会在未来的文化交流中发挥更加重要的作用。

【参考文献】

[1]王锦强,张欣宏,段建珺.段建珺剪纸[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2021.

[2]陈天一.非遗传统技艺传承人“四圈共生”模式论[J].中国文艺评论,2024(01):88.

(作者系内蒙古民族文化艺术研究院副研究员、阿拉善盟文艺评论家协会主席)